城南学園小学校

「学びに向かう力の育成」を軸に、挑戦を続ける城南学園小の“今”

城南学園小学校では、創立以来、「子どもは安心したとき、本来もっている力を発揮し成長する」という教育理念のもと、「落ち着きと明るさ」「温かいまなざし」があふれる教育環境の実現に力を注いできました。2024年度には同学園幼稚園の園長を務める太田友子先生が小学校校長に就任。太田校長のもと「『学びに向かう』力が育つ学校」を掲げ、新しい挑戦を進める同校の“今”を、首席教諭・荒濵豊樹先生に語っていただきました。

城南学園小学校 首席教諭 荒濵豊樹先生のお話

城南学園小学校 首席教諭 荒濵豊樹先生のお話

首席教諭 荒濵豊樹先生

城南学園小学校 首席教諭 荒濵豊樹先生のお話

日本初のペップトークアクティブスクールに認定

2024年度に就任した太田友子校長のもと、「『学びに向かう』力が育つ学校」を掲げ、新しいことに挑戦する学校づくりをすすめている城南学園小学校。

「教員の連携が深まり、チーム力がどんどん向上し、子どもたちと教員が一緒になって学びに向かう空気が育ってきた」と荒濵先生はこの1年を振り返ります。

まず「チーム城南」として2025年度に取り組んだのが「ペップトーク」の習得です。ペップトークとは、アメリカのスポーツ現場で用いられている「人を励まし、やる気を引き出す言葉がけの技術」のこと。

日本ペップトーク普及協会の講師を招いて教員研修を行い、全教員がペップティーチャーの資格を取得しました。この資格を全教員が持つ学校は日本では同校のみ。日本初のペップトークアクティブスクールとしても認定されました。

ペップトーク導入の背景には、「学校が大切にしている『メタ認知』の育成がある」と荒濵先生。メタ認知とは、自分の考えや感情、行動を客観的に見つめ、必要に応じて調整していく力のこと。同校がめざす「学びに向かう力」の育成につながる非常に重要な力でもあります。

「子どもたちがメタ認知を働かせ、自分の現状を把握し、改善のための行動を考える際には、それを言葉にして表現する『アウトプットの場』が必要になります。その場を今まで以上に意見を出しやすい温かな環境にするには、子どもたち同士の対話や関係性が重要です。そこで、ペップトークを通して、思いやりをもった声掛けができる技術の習得をめざしたのです」

「教員の連携が深まり、チーム力がどんどん向上し、子どもたちと教員が一緒になって学びに向かう空気が育ってきた」と荒濵先生はこの1年を振り返ります。

まず「チーム城南」として2025年度に取り組んだのが「ペップトーク」の習得です。ペップトークとは、アメリカのスポーツ現場で用いられている「人を励まし、やる気を引き出す言葉がけの技術」のこと。

日本ペップトーク普及協会の講師を招いて教員研修を行い、全教員がペップティーチャーの資格を取得しました。この資格を全教員が持つ学校は日本では同校のみ。日本初のペップトークアクティブスクールとしても認定されました。

ペップトーク導入の背景には、「学校が大切にしている『メタ認知』の育成がある」と荒濵先生。メタ認知とは、自分の考えや感情、行動を客観的に見つめ、必要に応じて調整していく力のこと。同校がめざす「学びに向かう力」の育成につながる非常に重要な力でもあります。

「子どもたちがメタ認知を働かせ、自分の現状を把握し、改善のための行動を考える際には、それを言葉にして表現する『アウトプットの場』が必要になります。その場を今まで以上に意見を出しやすい温かな環境にするには、子どもたち同士の対話や関係性が重要です。そこで、ペップトークを通して、思いやりをもった声掛けができる技術の習得をめざしたのです」

現在、同校ではペップトークを日常の授業や生活場面での指導に取り入れるとともに、その技術を学ぶペップトーク授業も月1回実施。先日の授業では、「欠けている部分に目が行きがち」という人間の習性に着目し、ポジティブな視点への切り替え方法を伝えたそうです。

「またペップトークに加え、『クラス会議』の時間も設けています。クラス会議とは、子どもたちが円になり、雑談を交えながら、誰かの悩みについて話し合う時間。この時間を通し、自分の悩みを安心して話せる空気が生まれることに加え、自分の言葉で誰かの力になれた実感が子どもたちの自己肯定感を高めていると感じます」

2025年度に入って、教員たちは学んだ技術を生かしながら、子どもたちに接してきました。その結果、ポジティブな声掛けがクラスの中で増えつつある、と荒濵先生。

「特に低学年ではダイレクトにその効果が出ています。実際に、「あと10分も休憩時間があるね!」など前向きに捉えている言葉がクラスの中で増えています。ペップトークを活用して、先生から子どもたちへの言葉が変われば、子どもたち同士の言葉も変わる。その変化がクラスの雰囲気を変え、学年、学校へと波及していく。そんな手ごたえを感じています」

「またペップトークに加え、『クラス会議』の時間も設けています。クラス会議とは、子どもたちが円になり、雑談を交えながら、誰かの悩みについて話し合う時間。この時間を通し、自分の悩みを安心して話せる空気が生まれることに加え、自分の言葉で誰かの力になれた実感が子どもたちの自己肯定感を高めていると感じます」

2025年度に入って、教員たちは学んだ技術を生かしながら、子どもたちに接してきました。その結果、ポジティブな声掛けがクラスの中で増えつつある、と荒濵先生。

「特に低学年ではダイレクトにその効果が出ています。実際に、「あと10分も休憩時間があるね!」など前向きに捉えている言葉がクラスの中で増えています。ペップトークを活用して、先生から子どもたちへの言葉が変われば、子どもたち同士の言葉も変わる。その変化がクラスの雰囲気を変え、学年、学校へと波及していく。そんな手ごたえを感じています」

「今」の時代に必要なことを、保護者も一緒に学べる環境を

ペップトークは子育てに関わる保護者にとっても、非常に役に立つコミュニケーション技術です。同校では、保護者にもこの技術を学んでほしいという思いから、5月に幼稚園・小学校の保護者を対象にしたペップトークの特別授業の参観と保護者向けの講演会を開催しました。

「家庭でもポジティブな声かけをしていただければ、子どもは倍育つと思うんです。今回の講演会に加え、6月には本校の教育アドバイザーに就任された、ベネッセ教育総合研究所・主席研究員の庄子寛之氏にも講演会をしていただきました。これは、太田校長が掲げる『学校と家庭が一緒になって、子どもたちと共に学んでいこう』という方針の具体的な取り組みのひとつ。教員だけでなく、保護者も含めて『チーム城南』として子どもたちと向き合える体制を整えられることは、私立学校の大きな強みです」

時代とともに新しい技術が生まれ、子どもたちに求められる力も、保護者が育ってきた時代とは大きく変わってきています。「今の時代に必要なことは何か」を学校と一緒に学び、教員とも対話しながら考えられる環境は、保護者にとっても非常に心強いものではないでしょうか。

「家庭でもポジティブな声かけをしていただければ、子どもは倍育つと思うんです。今回の講演会に加え、6月には本校の教育アドバイザーに就任された、ベネッセ教育総合研究所・主席研究員の庄子寛之氏にも講演会をしていただきました。これは、太田校長が掲げる『学校と家庭が一緒になって、子どもたちと共に学んでいこう』という方針の具体的な取り組みのひとつ。教員だけでなく、保護者も含めて『チーム城南』として子どもたちと向き合える体制を整えられることは、私立学校の大きな強みです」

時代とともに新しい技術が生まれ、子どもたちに求められる力も、保護者が育ってきた時代とは大きく変わってきています。「今の時代に必要なことは何か」を学校と一緒に学び、教員とも対話しながら考えられる環境は、保護者にとっても非常に心強いものではないでしょうか。

テクノロジー教育プログラム『ロボッチャ』でめざす力とは?

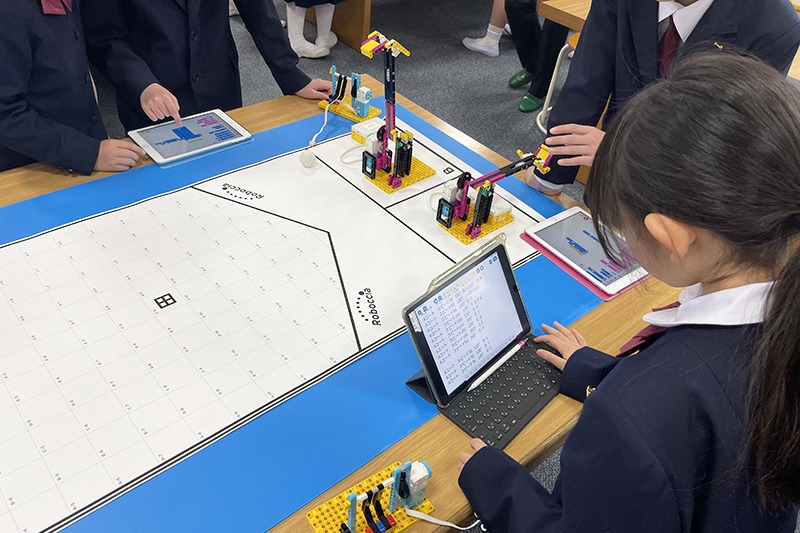

主体的に学び続ける力の育成をめざし、ICTの活用にも力を入れている同校。多くの学校で採用されている授業支援システム「ロイロノート・スクール」を積極的に活用し、大阪の小学校初の「ロイロ認定校」にも選出されています。

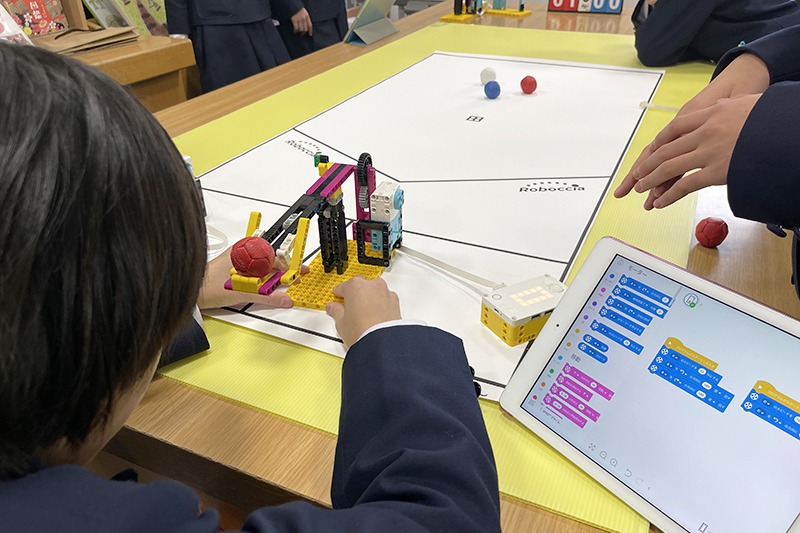

そうした先進的な学びの取り組みに、2024年度から新たに加わったのが、テクノロジー教育プログラム『ロボッチャ』です。ロボッチャとは、ロボットを使ってパラスポーツの「ボッチャ」に挑戦するプログラムのこと。

同校では、このロボッチャを用いて、3つの取り組みを行います。

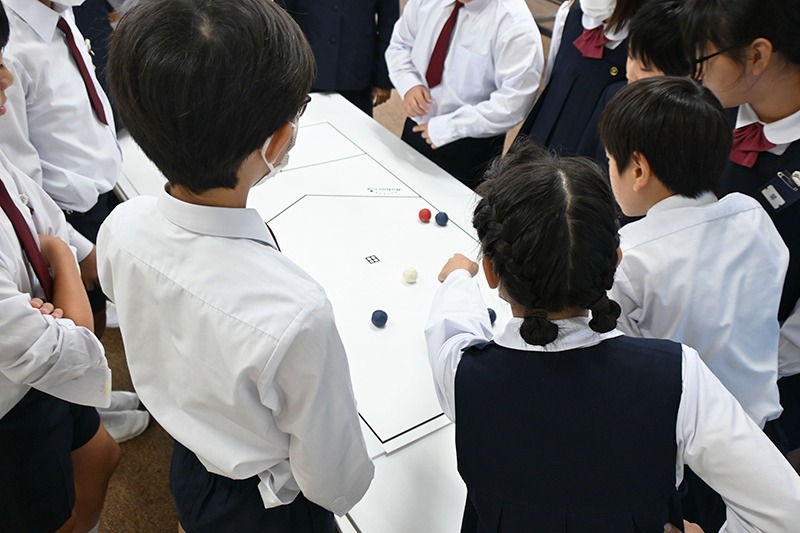

まず1つ目は、ボッチャ校内大会『Roboccia Jonan Cup』の開催。子どもたちはチームを組み、戦略を練りながら試合に取り組みます。

「勝つためには、話し合いを重ね、最適解を導き出していく必要があります。実際に2024年度に行った6年生によるリーグ戦では、チームメイトと共に試行錯誤する姿が多く見られました。この子ども同士の対話が自然と生まれる環境づくりが、取り組みの狙いのひとつ。この経験を通して、子どもたちの問題解決能力は大きく成長したと思います」

そうした先進的な学びの取り組みに、2024年度から新たに加わったのが、テクノロジー教育プログラム『ロボッチャ』です。ロボッチャとは、ロボットを使ってパラスポーツの「ボッチャ」に挑戦するプログラムのこと。

同校では、このロボッチャを用いて、3つの取り組みを行います。

まず1つ目は、ボッチャ校内大会『Roboccia Jonan Cup』の開催。子どもたちはチームを組み、戦略を練りながら試合に取り組みます。

「勝つためには、話し合いを重ね、最適解を導き出していく必要があります。実際に2024年度に行った6年生によるリーグ戦では、チームメイトと共に試行錯誤する姿が多く見られました。この子ども同士の対話が自然と生まれる環境づくりが、取り組みの狙いのひとつ。この経験を通して、子どもたちの問題解決能力は大きく成長したと思います」

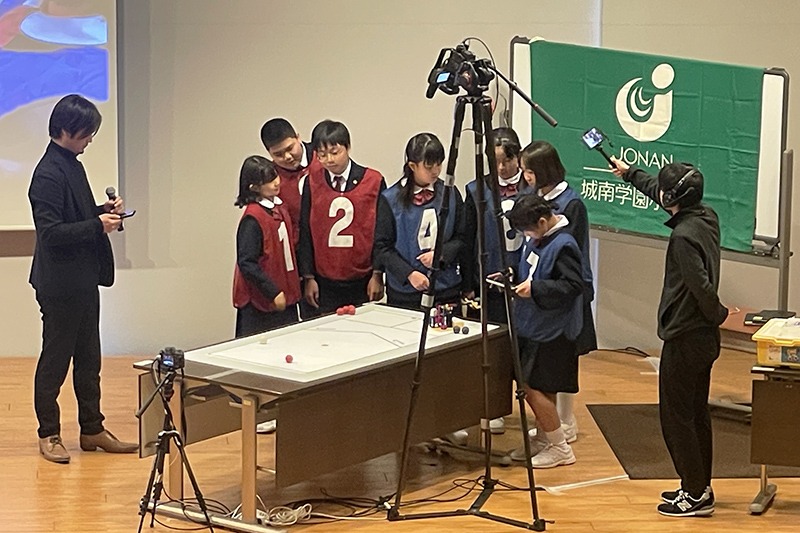

2つ目は、テクノロジー教育と地域企業とのコラボレーションです。

連携する地域企業から提供された課題に対して、ボッチャの戦略づくりを通して得たプログラミングやデータ・サイエンスの知識を生かして、解決策を考える探究活動を計画中だとか。9月には、大阪万博で発表する機会をいただけました。子どもたちは、Robocciaでの日々の学びを世界に発信することができました。

「テクノロジーと聞くと、理系というイメージを持つ保護者も多いかもしれません。しかし今や、テクノロジーは誰もが当たり前に使うものとなりました。だからこそ『テクノロジーを使って、自分たちの生活や身の回りの問題をどう解決するか』という視点を、小学生のうちから育てていくことが大切です。地域の企業とのコラボレーションのもと、テクノロジーを使って問題を解決していく経験を積める機会を提供していきたいと考えています」

3つ目が、ダイバーシティとインクルージョン教育の推進。これは、実際のボッチャの選手をはじめ、多様な人々と一緒に競技を行うことを通して実現したいと考えているそうです。

「子どもたちが障害を持つ方と直接関わる機会は、なかなかありません。そうした方々と一緒にロボットを作るときにどんなことに気をつければいいのかを、体験から自然に学べる環境を、ロボッチャを通して作りたいと考えています。将来的には海外に住む人々とのオンライン対戦も視野に入れています。異なる国や文化、背景を持つ人たちとテクノロジーを通じてつながり、協力しながら試合に臨むことで、多様性を尊重し、互いを理解し合う姿勢を育んでいきたいですね」

「テクノロジーと聞くと、理系というイメージを持つ保護者も多いかもしれません。しかし今や、テクノロジーは誰もが当たり前に使うものとなりました。だからこそ『テクノロジーを使って、自分たちの生活や身の回りの問題をどう解決するか』という視点を、小学生のうちから育てていくことが大切です。地域の企業とのコラボレーションのもと、テクノロジーを使って問題を解決していく経験を積める機会を提供していきたいと考えています」

3つ目が、ダイバーシティとインクルージョン教育の推進。これは、実際のボッチャの選手をはじめ、多様な人々と一緒に競技を行うことを通して実現したいと考えているそうです。

「子どもたちが障害を持つ方と直接関わる機会は、なかなかありません。そうした方々と一緒にロボットを作るときにどんなことに気をつければいいのかを、体験から自然に学べる環境を、ロボッチャを通して作りたいと考えています。将来的には海外に住む人々とのオンライン対戦も視野に入れています。異なる国や文化、背景を持つ人たちとテクノロジーを通じてつながり、協力しながら試合に臨むことで、多様性を尊重し、互いを理解し合う姿勢を育んでいきたいですね」

プロから学び、実践的想像力を培う探究学習プログラム

『ロボッチャ』と並行して、2025年度から全学年に導入するのが探究学習プログラム『スコップ・スクール』です。これは、多様な分野のプロフェッショナルたちの映像をナビゲーションに、子どもたちの興味を刺激し、「実践的想像力」を育てることを目的としたプログラムです。

2024年度も全学年を対象に開催。5年生では生物学者の真鍋真先生による『絶滅するってどういうこと?恐竜や絶滅動物から考えよう』に取り組んだ子どもたちの様子を、荒濵先生はこう語ります。

「真鍋先生から『ハチが絶滅したらどうなる?』と問われた子どもたちは、最初は『刺されへんからうれしい』『はちみつが取れなくなるから、パンがジャムでしか食べられへん』などと答えていました。しかし、先生と一緒に考えを深めていく中で『受粉できなくなるから果物が食べられなくなる』という答えにたどり着いたんです。これは、視点を切り替えなければ出てこない答えでした」

視点を変える・広げるという感覚がつかめたのではないか、と荒濵先生。 視点の切り替え技術は、いろいろな授業での深い学びにもつながってきます。だからこそ、全学年でこのプログラムを導入することに決めたのだといいます。

「プログラムには、デザイン思考やプロトタイプを作る意味を扱う講座など、実社会と結びついた多彩なテーマが用意されています。学んだスキルが、次の学年でも再び活用・発展できる『学びの系統性』を重視し、講座を選びました。継続して学び、発展させていける城南学園小の探究学習の型を、このプログラムを通して作っていきます」と荒濵先生は力強く語ります。

2024年度も全学年を対象に開催。5年生では生物学者の真鍋真先生による『絶滅するってどういうこと?恐竜や絶滅動物から考えよう』に取り組んだ子どもたちの様子を、荒濵先生はこう語ります。

「真鍋先生から『ハチが絶滅したらどうなる?』と問われた子どもたちは、最初は『刺されへんからうれしい』『はちみつが取れなくなるから、パンがジャムでしか食べられへん』などと答えていました。しかし、先生と一緒に考えを深めていく中で『受粉できなくなるから果物が食べられなくなる』という答えにたどり着いたんです。これは、視点を切り替えなければ出てこない答えでした」

視点を変える・広げるという感覚がつかめたのではないか、と荒濵先生。 視点の切り替え技術は、いろいろな授業での深い学びにもつながってきます。だからこそ、全学年でこのプログラムを導入することに決めたのだといいます。

「プログラムには、デザイン思考やプロトタイプを作る意味を扱う講座など、実社会と結びついた多彩なテーマが用意されています。学んだスキルが、次の学年でも再び活用・発展できる『学びの系統性』を重視し、講座を選びました。継続して学び、発展させていける城南学園小の探究学習の型を、このプログラムを通して作っていきます」と荒濵先生は力強く語ります。

海外とつながる新たな学び『パレーゴスクール』

同校では2025年度から、4年生以上の英語学習において『パレーゴスクール』の活用を開始しました。その柱となる取り組みが、メルボルンの小中学生とのマンツーマンで行うオンライン交流『パレーゴトーク』です。

マンツーマンと聞くと、わが子がうまく話せるかと不安に思う保護者もいらっしゃるでしょう。その疑問に、荒濵先生はこう答えます。

「基本はフリートークですが、うまく言葉が出ない時もあると思います。そんな時は、話したい内容を日本語でシステムに入力すれば、英語に変換され、音声で聞いたりチャットで伝えたりできるサポート機能もあります。安心してやり取りを続けられる仕組みが整っているんですよ」

このプログラムには、日本語で会話する時間も設けられているという特徴もあります。

「交流相手の子どもたちが学校で日本語を学んでおり、20分間の交流時間のうち、前半は英語、後半は日本語で会話を行います。つたない日本語でもどんどん使っていく彼らの姿勢から、学ぶことも多いと思います」

マンツーマンと聞くと、わが子がうまく話せるかと不安に思う保護者もいらっしゃるでしょう。その疑問に、荒濵先生はこう答えます。

「基本はフリートークですが、うまく言葉が出ない時もあると思います。そんな時は、話したい内容を日本語でシステムに入力すれば、英語に変換され、音声で聞いたりチャットで伝えたりできるサポート機能もあります。安心してやり取りを続けられる仕組みが整っているんですよ」

このプログラムには、日本語で会話する時間も設けられているという特徴もあります。

「交流相手の子どもたちが学校で日本語を学んでおり、20分間の交流時間のうち、前半は英語、後半は日本語で会話を行います。つたない日本語でもどんどん使っていく彼らの姿勢から、学ぶことも多いと思います」

さらに、短期留学プログラム『パレーゴツアー』も実施しました。日本から交流先のオーストラリアの学校を訪問するだけでなく、現地の子どもたちが来日して同校を訪問し、文化交流を行うことも予定されています。オンラインで顔を合わせた相手に実際に会える。そんな経験は、英語学習のモチベーションをより一層高めてくれるでしょう。

「交流を重ねるなかで『前に言いそびれたことを次回伝えたい』と、自ら学ぶ意欲が生まれていくでしょう。海外に住む同年代から英語を通していろんな文化を教えてもらう中で、日本と海外の視点や文化の違いを感じ、それが探究活動につながっていくこともあるかもしれません。英語という“教科”ではなく、“コミュニケーションの道具”として捉えるきっかけになってくれると期待しています」と荒濵先生は力強く語ります。

「交流を重ねるなかで『前に言いそびれたことを次回伝えたい』と、自ら学ぶ意欲が生まれていくでしょう。海外に住む同年代から英語を通していろんな文化を教えてもらう中で、日本と海外の視点や文化の違いを感じ、それが探究活動につながっていくこともあるかもしれません。英語という“教科”ではなく、“コミュニケーションの道具”として捉えるきっかけになってくれると期待しています」と荒濵先生は力強く語ります。

「一生涯、学び続ける力」を育てる、新しい算数授業のかたち

中学受験に挑む子どもが多い同校では、これまで算数の授業を完全習熟度別学習で行ってきました。試験の点数をもとに、得意な子には発展的な課題を、苦手な子には基礎の定着をめざす課題を、と一見すると合理的な学習形態に見えます。

しかし、この形態には、「教えてもらう時間が多いため、自分で考える時間が少なくなる」という課題がありました。その結果、どの学力層においても、思ったように学力が伸びないという現実が見えてきたのです。

こうした課題を踏まえ、2025年度からは算数の授業を「クラス全体で話し合いながら学ぶ形式」に転換しました。

「異なる学力層の子どもたちが一緒に学ぶことで、『自分はどこまで分かっていて、どこが分かっていないのか』を客観的に捉えられるようになります。さらに、話し合いながら答えを見つけていく中で、算数の本質的な考え方をより深く理解できるようにもなります。教員は“教える人”ではなく、子どもたちの学びを支える“ファシリテーター”として、子どもたちが自分の理解度を判断するポイントを伝えながら、目的をもった対話ができるよう意識して指導しています」

さらに、週1回は「自己選択型」の習熟度別学習の時間を設定します。この時間では、子ども自身が自分の現状を振り返り、必要な学習内容に応じてコースを選びます。メタ認知が発揮されれば、「自己選択型とは言え、自分の実力からかけ離れたコースを選ぶこともそうない」と荒濵先生。

「ただ、得意な子が『この単元ではつまづいてしまう事があった。少しペースを落として学びたい』と、あえて難易度を下げたコースを選ぶこともあるでしょう。それも立派な自己調整力。自分を理解し、学びをコントロールする力こそ、これからの時代に必要な力です。その選択を尊重し、必要に応じて寄り添うのが、大人の役目だと思っています」

中学受験に向けた学力の育成はもちろん、同校が大切にしているのは「一生、自分で学び続けていく力」。その力を、日々の授業の中から、丁寧に育てていこうとしています。

しかし、この形態には、「教えてもらう時間が多いため、自分で考える時間が少なくなる」という課題がありました。その結果、どの学力層においても、思ったように学力が伸びないという現実が見えてきたのです。

こうした課題を踏まえ、2025年度からは算数の授業を「クラス全体で話し合いながら学ぶ形式」に転換しました。

「異なる学力層の子どもたちが一緒に学ぶことで、『自分はどこまで分かっていて、どこが分かっていないのか』を客観的に捉えられるようになります。さらに、話し合いながら答えを見つけていく中で、算数の本質的な考え方をより深く理解できるようにもなります。教員は“教える人”ではなく、子どもたちの学びを支える“ファシリテーター”として、子どもたちが自分の理解度を判断するポイントを伝えながら、目的をもった対話ができるよう意識して指導しています」

さらに、週1回は「自己選択型」の習熟度別学習の時間を設定します。この時間では、子ども自身が自分の現状を振り返り、必要な学習内容に応じてコースを選びます。メタ認知が発揮されれば、「自己選択型とは言え、自分の実力からかけ離れたコースを選ぶこともそうない」と荒濵先生。

「ただ、得意な子が『この単元ではつまづいてしまう事があった。少しペースを落として学びたい』と、あえて難易度を下げたコースを選ぶこともあるでしょう。それも立派な自己調整力。自分を理解し、学びをコントロールする力こそ、これからの時代に必要な力です。その選択を尊重し、必要に応じて寄り添うのが、大人の役目だと思っています」

中学受験に向けた学力の育成はもちろん、同校が大切にしているのは「一生、自分で学び続けていく力」。その力を、日々の授業の中から、丁寧に育てていこうとしています。

取材を終えて

昨年の取材で、就任直後の太田校長が「先生たちがいろんな新しい取り組みを提案してくれているんですよ」とうれしそうにお話しされていました。あれから1年。その言葉通り、今回の取材では、教員一人ひとりの意欲が形になった多くの挑戦に出会うことができました。

これも取材の最後に荒濵先生が話された「私立ということで、授業料をいただいています。だからこそ、教育のプロとして、チームで子どもたちの育ちにしっかり向き合っていかなくてはいけません」に表される熱い思いがあってこそできた挑戦でしょう。

ぜひ足を運んで、今の城南学園小学校にあふれている“私立だからできる教育”を実感してほしいと思います。

これも取材の最後に荒濵先生が話された「私立ということで、授業料をいただいています。だからこそ、教育のプロとして、チームで子どもたちの育ちにしっかり向き合っていかなくてはいけません」に表される熱い思いがあってこそできた挑戦でしょう。

ぜひ足を運んで、今の城南学園小学校にあふれている“私立だからできる教育”を実感してほしいと思います。