近畿大学附属小学校

児童も!先生も!「やってみよう!」が合言葉。一人ひとりが主役になれる学校

「実学教育」と「人格の陶冶」を掲げる近畿大学の建学の精神を受け継ぎ、近畿大学附属小学校では、総合大学の附属校ならではの恵まれた環境を活かし、“本物に触れる教育”を実践しています。校訓である「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人になろう」のもと、一人ひとりが自ら考えて行動する力を育んできました。

四季折々の自然体験や異学年交流、最新のICT活用など、多彩な学びの環境が日常に組み込まれ、児童たちは6年間を通じて、知識を得るだけでなく、実際に感じ、考え、行動する中で、「学びの実感」を伴った深い成長を遂げていきます。

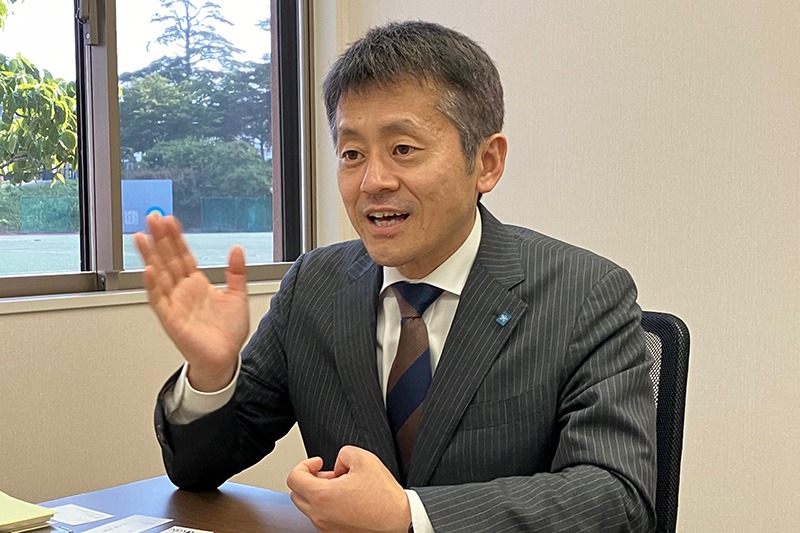

2025年度からは小野浩校長先生の新体制のもと、「やってみよう!」を合言葉に、学校づくりがさらに進化。今回は、小野校長先生と竹下仁章教頭先生に、これからの社会を生き抜くために必要な“自ら考えて動く力”や“人間力”を育む学びについて、お話をうかがいました。

近畿大学附属小学校 校長 小野浩先生・教頭 竹下仁章先生のお話

四季折々の自然体験や異学年交流、最新のICT活用など、多彩な学びの環境が日常に組み込まれ、児童たちは6年間を通じて、知識を得るだけでなく、実際に感じ、考え、行動する中で、「学びの実感」を伴った深い成長を遂げていきます。

2025年度からは小野浩校長先生の新体制のもと、「やってみよう!」を合言葉に、学校づくりがさらに進化。今回は、小野校長先生と竹下仁章教頭先生に、これからの社会を生き抜くために必要な“自ら考えて動く力”や“人間力”を育む学びについて、お話をうかがいました。

近畿大学附属小学校 校長 小野浩先生・教頭 竹下仁章先生のお話

校長 小野 浩先生

教頭 竹下 仁章先生

近畿大学附属小学校 校長 小野浩先生・教頭 竹下仁章先生のお話

校長先生が子どもたちに贈った「5つの魔法の言葉」

「『明日も学校に行きたい!』ってワクワクする学校って、どんな学校だと思う?」

小野校長先生は、子どもたちにそう問いかけます。

「そのためには、友だちがやさしくて、信頼できる先生がいて、安心できる場所じゃないといけないよね。じゃあ、どうすれば、そんな学校にできるだろう?」

問いかけを重ねながら、児童一人ひとりが主役となり、自主性を持って学校をより良くしていくことの大切さを伝えてきました。

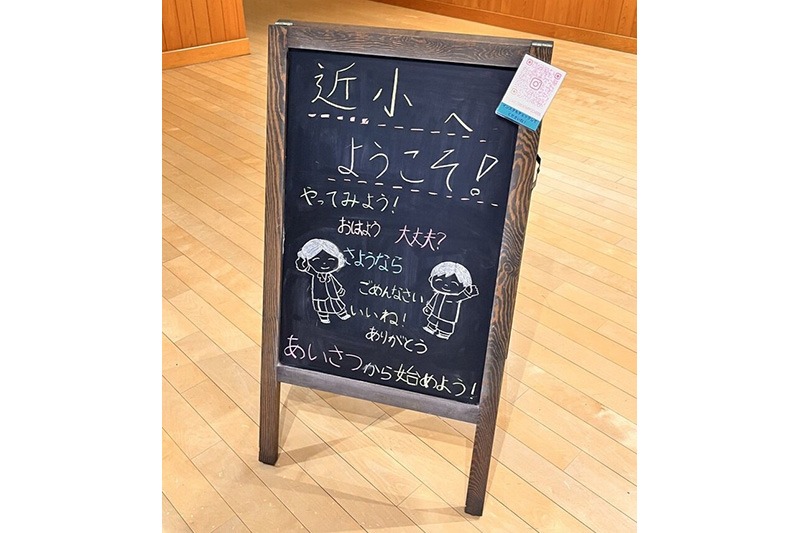

就任後、初めて迎えた始業式では、コミュニケーションの鍵となる「5つの魔法の言葉」を紹介。 それが、「いいね」「大丈夫?」「ありがとう」「ごめんなさい」「やってみよう」の5つです。

・友だちを認める「いいね」

・思いやりを伝える「大丈夫?」

・感謝の気持ちの「ありがとう」

・素直な気持ちを表す「ごめんなさい」

・挑戦を後押しする「やってみよう」

これらの言葉が、学校生活の中で自然と交わされるようになってほしい──そんな願いを込めて、“魔法の言葉”として子どもたちに贈られました。

小野校長先生は、子どもたちにそう問いかけます。

「そのためには、友だちがやさしくて、信頼できる先生がいて、安心できる場所じゃないといけないよね。じゃあ、どうすれば、そんな学校にできるだろう?」

問いかけを重ねながら、児童一人ひとりが主役となり、自主性を持って学校をより良くしていくことの大切さを伝えてきました。

就任後、初めて迎えた始業式では、コミュニケーションの鍵となる「5つの魔法の言葉」を紹介。 それが、「いいね」「大丈夫?」「ありがとう」「ごめんなさい」「やってみよう」の5つです。

・友だちを認める「いいね」

・思いやりを伝える「大丈夫?」

・感謝の気持ちの「ありがとう」

・素直な気持ちを表す「ごめんなさい」

・挑戦を後押しする「やってみよう」

これらの言葉が、学校生活の中で自然と交わされるようになってほしい──そんな願いを込めて、“魔法の言葉”として子どもたちに贈られました。

さらに音楽が専門の小野校長先生は、「5つの魔法の言葉」を使ったオリジナルソングを制作。始業式では、ギターの弾き語りで全校児童の前で披露されました。

この“魔法の歌”は子どもたちにも大好評で、自宅で保護者と一緒にアレンジバージョンを演奏・録画し、発表してくれた児童もいるそうです。歌をきっかけに、学校と家庭のあいだでも、小さな感動の輪が広がっています。

この“魔法の歌”は子どもたちにも大好評で、自宅で保護者と一緒にアレンジバージョンを演奏・録画し、発表してくれた児童もいるそうです。歌をきっかけに、学校と家庭のあいだでも、小さな感動の輪が広がっています。

近小の一番の魅力は、教育にまっすぐな先生

近小といえば、早くからICT教育に積極的に取り組むなど、先進的な教育に力を入れてきたことで知られています。一方で、長年にわたり大切にしてきた独自の教育プログラムも丁寧に継承されており、その両輪で子どもたちの学びを支えています。

さらに、総合大学である近畿大学の附属校という強みを活かし、「本物にふれる教育」も日々の授業の中で実践。多彩な領域で大学との連携による学びが展開され、自ら感じ、考え、行動する体験を通して、子どもたちの「心が動く」瞬間を育んでいます。

そうした学びの環境を実現しているのが、「教育にまっすぐな教員です」と、お二人は声をそろえて語ります。「私学の小学校は、どの学校も教育プログラムや施設が充実しています。その中で近小ならではの魅力を挙げるとすれば、やはり“先生”です」と小野校長先生は語ります。

竹下教頭先生も、「近小の先生たちは、教育に対するアンテナの感度がとても高い」と力を込めます。日々の授業はもちろん、最新の教育技術や外部研修にも積極的に参加し、学びをチームで共有しながら実践に活かしていく。そんな、先生同士が「やってみよう!」と学び合う文化が、子どもたちの挑戦をさらに後押ししているそう。

さらに、総合大学である近畿大学の附属校という強みを活かし、「本物にふれる教育」も日々の授業の中で実践。多彩な領域で大学との連携による学びが展開され、自ら感じ、考え、行動する体験を通して、子どもたちの「心が動く」瞬間を育んでいます。

そうした学びの環境を実現しているのが、「教育にまっすぐな教員です」と、お二人は声をそろえて語ります。「私学の小学校は、どの学校も教育プログラムや施設が充実しています。その中で近小ならではの魅力を挙げるとすれば、やはり“先生”です」と小野校長先生は語ります。

竹下教頭先生も、「近小の先生たちは、教育に対するアンテナの感度がとても高い」と力を込めます。日々の授業はもちろん、最新の教育技術や外部研修にも積極的に参加し、学びをチームで共有しながら実践に活かしていく。そんな、先生同士が「やってみよう!」と学び合う文化が、子どもたちの挑戦をさらに後押ししているそう。

さらに、近小の先生方はそれぞれに得意分野や好きを持っており、それが「先生の看板」として児童にも親しまれています。自分の“好き”や“得意”を熱量をもって共有し、時には児童と一緒に学び合う姿勢は、子どもたちの知的好奇心を刺激します。「誰しも“やらねばならない”ことはありますが、それさえも『やってみよう!』という前向きな姿勢で取り組むのが近小の先生たちの魅力。それが子どもたちにも良い影響を与えていると感じています」と、竹下教頭先生は話します。

そんな先生方のもと、授業スタイルも着実に進化を遂げてきました。たとえば算数の授業では、その日の学習テーマを導入した後、児童が自分に合った方法を自ら選んで学びます。

「今日はひとりで集中したい」「今日はタブレットで調べてみたい」「友達と一緒に話し合いたい」など、それぞれが最適な学び方を選ぶ姿が見られます。こうした学習の選択が自然と定着していく中で、子どもたちは自らの学びに責任を持ち、より主体的に、より深く理解しながら授業に臨むように成長を遂げました。3年生にもなると、それぞれが“受け身”ではなく、自分に合った学びのスタイルをデザインできる力を身につけているとのこと。学力の伸び具合に関しても、たしかな手ごたえを感じているそうです。

もちろん、低学年では学びの基礎・基本を丁寧に教えることも大切にされています。しかし、毎日の学校生活の中で「自分で考えて動く力」がしっかりと養われている──そんな近小らしい学びの姿が感じられました。

そんな先生方のもと、授業スタイルも着実に進化を遂げてきました。たとえば算数の授業では、その日の学習テーマを導入した後、児童が自分に合った方法を自ら選んで学びます。

「今日はひとりで集中したい」「今日はタブレットで調べてみたい」「友達と一緒に話し合いたい」など、それぞれが最適な学び方を選ぶ姿が見られます。こうした学習の選択が自然と定着していく中で、子どもたちは自らの学びに責任を持ち、より主体的に、より深く理解しながら授業に臨むように成長を遂げました。3年生にもなると、それぞれが“受け身”ではなく、自分に合った学びのスタイルをデザインできる力を身につけているとのこと。学力の伸び具合に関しても、たしかな手ごたえを感じているそうです。

もちろん、低学年では学びの基礎・基本を丁寧に教えることも大切にされています。しかし、毎日の学校生活の中で「自分で考えて動く力」がしっかりと養われている──そんな近小らしい学びの姿が感じられました。

先進的な学びと伝統的なプログラムの両方を大切に

近小では、2019年からいち早く1人1台のiPadを導入し、2021年にはApple Distinguished School(ADS)に認定されています。今ではiPadは鉛筆やノートと同じ“学びの道具”として全学年で活用され、子どもたちは自然に調べたり、動画を作ったり、プレゼンテーションをしたりと、ICTを使いこなしています。

一方で、近小が大切にしてきたのは、そうした先進的な学びだけではありません。たてわり活動、信貴山学舎での宿泊研修、臨海学舎での遠泳など、異学年の絆や集団生活を通して育まれる「自立心」「やさしさ」「感謝の心」は、近小の学びのなかでも“伝統的な強み”として大切にされています。

「ICT教育を進めれば進めるほど、“変わらないこと”の価値がよく見えるようになった」と、お二人は口を揃えます。時代の先を見据えた新しい教育へのチャレンジと、子ども同士・先生とのつながりを大切にする教育。その両輪が、これからの社会を生きる子どもたちに求められる“人間力”を育む土台となっているのです。

一方で、近小が大切にしてきたのは、そうした先進的な学びだけではありません。たてわり活動、信貴山学舎での宿泊研修、臨海学舎での遠泳など、異学年の絆や集団生活を通して育まれる「自立心」「やさしさ」「感謝の心」は、近小の学びのなかでも“伝統的な強み”として大切にされています。

「ICT教育を進めれば進めるほど、“変わらないこと”の価値がよく見えるようになった」と、お二人は口を揃えます。時代の先を見据えた新しい教育へのチャレンジと、子ども同士・先生とのつながりを大切にする教育。その両輪が、これからの社会を生きる子どもたちに求められる“人間力”を育む土台となっているのです。

まとめ

児童に向けてオリジナルソングを制作し、自らギターの弾き語りでメッセージを届けた小野浩校長先生。「今年は近畿大学の創立100周年。人間教育を大切にしてきた近大の精神を、小学生にもわかりやすく伝えたいという思いでこの歌を作りました」と語ります。そして、「歌を聴いた子どもたちが、いつの間にか“やってみよう!”の姿勢になってくれているのがうれしい」と、笑顔を見せました。

また、小野校長先生の「やってみよう」という姿勢は、教職員にも自然と波及しているそうです。大人たちが前向きに挑戦する姿を見て、子どもたちも「やってみよう!」と一歩を踏み出す。そんな連鎖が、校内に広がっています。

自分らしく学び、自分らしく表現する中で育まれる自信と行動力。そして、心に“やってみよう”の火を灯してくれる先生や保護者のまなざし。近小には、長年大切にされてきた教育のぬくもりと、未来に向けた先進的な教育へのチャレンジの両方が息づいています。

「学校に行くのが楽しみ」「先生に会いたい」「友だちに会いたい」と笑顔で通える場所。近小がめざす“一人ひとりが主役になる学校”の姿には、子どもも教職員も、のびのびと充実した毎日を過ごしている様子が感じられます。

それは心も体も、そして社会的にも満たされた状態―いま注目されている“ウェルビーイング”が感じられました。お子さまの“やってみよう!”の芽を伸ばし、「好き」や「得意」をのびやかに育んでいける環境を探している保護者の方に知っていただきたい学校です。

また、小野校長先生の「やってみよう」という姿勢は、教職員にも自然と波及しているそうです。大人たちが前向きに挑戦する姿を見て、子どもたちも「やってみよう!」と一歩を踏み出す。そんな連鎖が、校内に広がっています。

自分らしく学び、自分らしく表現する中で育まれる自信と行動力。そして、心に“やってみよう”の火を灯してくれる先生や保護者のまなざし。近小には、長年大切にされてきた教育のぬくもりと、未来に向けた先進的な教育へのチャレンジの両方が息づいています。

「学校に行くのが楽しみ」「先生に会いたい」「友だちに会いたい」と笑顔で通える場所。近小がめざす“一人ひとりが主役になる学校”の姿には、子どもも教職員も、のびのびと充実した毎日を過ごしている様子が感じられます。

それは心も体も、そして社会的にも満たされた状態―いま注目されている“ウェルビーイング”が感じられました。お子さまの“やってみよう!”の芽を伸ばし、「好き」や「得意」をのびやかに育んでいける環境を探している保護者の方に知っていただきたい学校です。