奈良学園小学校

多くの大人で子どもたちを見守る 学びも心も育つ温かな場所

自然あふれる広大な敷地に、幼稚園から高校までがそろう奈良学園登美ヶ丘。

その中にある小学校では、基本的に1学年2クラス制をとり、児童一人ひとりとその保護者に寄り添った、きめ細やかな教育を行っています。

公立小学校や公立の小中一貫校で校長を務めてきた高塚佳紀先生が、奈良学園小学校の校長に就任して1年。改めて感じた奈良学園小学校の魅力について、お話を伺いました。

奈良学園小学校校長 高塚佳紀先生のお話

その中にある小学校では、基本的に1学年2クラス制をとり、児童一人ひとりとその保護者に寄り添った、きめ細やかな教育を行っています。

公立小学校や公立の小中一貫校で校長を務めてきた高塚佳紀先生が、奈良学園小学校の校長に就任して1年。改めて感じた奈良学園小学校の魅力について、お話を伺いました。

奈良学園小学校校長 高塚佳紀先生のお話

校長 高塚佳紀先生

奈良学園小学校 校長 高塚佳紀先生のお話

子どもと教員の距離がとても近い、温かな教育環境

「子どもたちも保護者も、とても教育に前向き。私の話もしっかりと聴いてくれるんです」

奈良学園小学校での1年間を振り返りながら、高塚校長はそう語ります。

続けて高塚校長は、公立学校での経験と照らし合わせながら、奈良学園小学校における「子どもと教員の距離の近さ」に驚いたと語ります。

「本校では、基本的に1学年2クラス体制で、担任に加えて学年に2人の副担任がつきます。さらに私学であるため教員の入れ替わりが少なく、 担任や学年の枠を飛び越えて子どもたちの成長を見守ることができます。その結果、教員と子どもとの距離が自然と近くなり、保護者も担任だけでなく、教頭などの管理職や他の教員にも気軽に相談できる関係性が築かれていきます」

たしかに、このように一人の子どもに対して多くの大人が長期にわたって関わる体制は、公立学校ではなかなか実現が難しいものです。「これは私学である本校の大きな魅力です」と高塚校長は話します。

また、同校では各学年のフロアに「教員ステーション」と呼ばれるスペースを設けており、子どもたちと教員との距離をさらに縮める役割を果たしています。

「教員ステーションは“第2の職員室”のようなもので、ここで教員たちは 事務作業を行います。教室前は広く、仕切りのないオープンな空間なので、子どもたちは気軽に先生に声をかけることができます。鉄棒の器具も置いてあるので、休み時間にぶら下がって遊ぶ子の姿もよく見られますよ」

教員と子どもたちが自然なかたちで関わり合える、温かな学びの環境が同校にはあります。

奈良学園小学校での1年間を振り返りながら、高塚校長はそう語ります。

続けて高塚校長は、公立学校での経験と照らし合わせながら、奈良学園小学校における「子どもと教員の距離の近さ」に驚いたと語ります。

「本校では、基本的に1学年2クラス体制で、担任に加えて学年に2人の副担任がつきます。さらに私学であるため教員の入れ替わりが少なく、 担任や学年の枠を飛び越えて子どもたちの成長を見守ることができます。その結果、教員と子どもとの距離が自然と近くなり、保護者も担任だけでなく、教頭などの管理職や他の教員にも気軽に相談できる関係性が築かれていきます」

たしかに、このように一人の子どもに対して多くの大人が長期にわたって関わる体制は、公立学校ではなかなか実現が難しいものです。「これは私学である本校の大きな魅力です」と高塚校長は話します。

また、同校では各学年のフロアに「教員ステーション」と呼ばれるスペースを設けており、子どもたちと教員との距離をさらに縮める役割を果たしています。

「教員ステーションは“第2の職員室”のようなもので、ここで教員たちは 事務作業を行います。教室前は広く、仕切りのないオープンな空間なので、子どもたちは気軽に先生に声をかけることができます。鉄棒の器具も置いてあるので、休み時間にぶら下がって遊ぶ子の姿もよく見られますよ」

教員と子どもたちが自然なかたちで関わり合える、温かな学びの環境が同校にはあります。

教員ステーション

ユネスコスクール登録を契機に、宿泊学習を再構築

奈良学園小学校は、2025年3月にユネスコスクールに登録されました。ユネスコスクールとは、持続可能な社会の実現をめざし、ESD(持続可能な開発のための教育)に取り組む学校に与えられるものです。

同校では、この登録を機に、特に宿泊学習の位置づけを見直し、教育全体の再構築を行ったといいます。

「宿泊学習を単なる行事として行うのではなく、年間の教育計画の中にしっかり位置づけ、内容を整理しました。たとえば、6年生では、ハワイ宿泊学習で取り組む国際理解や平和学習といったテーマが、英語・総合・社会などの日々の教科学習とつながるよう、授業内容自体を再構築しました」

このように学年ごとの学習内容(横のつながり)を見直すと同時に、1年生から6年生までの系統的な学び(縦のつながり)にも着目しています。

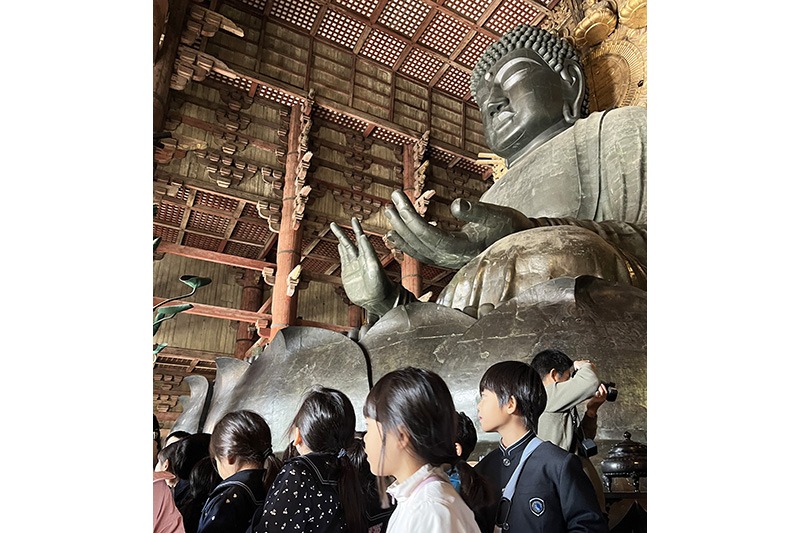

「たとえば、1年生は奈良、2年生は吉野を訪れ、それぞれ世界遺産や歴史について学びます。3年生は琵琶湖で環境学習、4年生は京都・美山で文化遺産と環境の保全について、5年生は広島で歴史と平和をテーマに学習。6年生では環境・歴史・平和のすべての要素を含んだ学びに取り組みます」

このように、学年ごとのテーマを整理し、2024年度に宿泊学習の再編を実施。2025年度にはさらにブラッシュアップを図り、新たなスタイルの宿泊学習の確立を目指しています。

「こうした学びを通して、子どもたちの中に『不思議だな』『調べてみたい』といった課題意識をしっかり養っていきます」と高塚校長は話します。

同校では、この登録を機に、特に宿泊学習の位置づけを見直し、教育全体の再構築を行ったといいます。

「宿泊学習を単なる行事として行うのではなく、年間の教育計画の中にしっかり位置づけ、内容を整理しました。たとえば、6年生では、ハワイ宿泊学習で取り組む国際理解や平和学習といったテーマが、英語・総合・社会などの日々の教科学習とつながるよう、授業内容自体を再構築しました」

このように学年ごとの学習内容(横のつながり)を見直すと同時に、1年生から6年生までの系統的な学び(縦のつながり)にも着目しています。

「たとえば、1年生は奈良、2年生は吉野を訪れ、それぞれ世界遺産や歴史について学びます。3年生は琵琶湖で環境学習、4年生は京都・美山で文化遺産と環境の保全について、5年生は広島で歴史と平和をテーマに学習。6年生では環境・歴史・平和のすべての要素を含んだ学びに取り組みます」

このように、学年ごとのテーマを整理し、2024年度に宿泊学習の再編を実施。2025年度にはさらにブラッシュアップを図り、新たなスタイルの宿泊学習の確立を目指しています。

「こうした学びを通して、子どもたちの中に『不思議だな』『調べてみたい』といった課題意識をしっかり養っていきます」と高塚校長は話します。

吉野宿泊学習

国際理解と平和を学ぶ6年生のハワイ宿泊学習

2025年5月、6年生がハワイでの宿泊学習を行いました。目的の一つは「平和学習」。パールハーバーや複数の資料館を訪れたのち、プランテーションビレッジで移民の歴史についても学んだそうです。

「移民が多いハワイで、異なる国から来た人々がどのように助け合って暮らしてきたのか、お話を伺いました。子どもたちは、どんな国の人とも仲良くするためには、お互いを認め合うことが大切だと学びました。その気づきは、『自分はそれができているだろうか?』という振り返りにもつながっていたと思います」

さらに、姉妹校であるメリノール校も訪問。現地の児童たちとの交流も行いました。同校では、6年生時での訪問を見据えて、5年生の時から事前にオンラインでの交流を重ね、英語学習にも力を入れてきました。

「子どもたちは振り返りの中で『英語ももちろん大事だけど、伝えようという気持ちが一番大切なんだと感じた』と書いていました。この宿泊学習全体を通じて、子どもたちの中に“何かを知りたい”“伝えたい”という意識がしっかり芽生えたと感じています」

「移民が多いハワイで、異なる国から来た人々がどのように助け合って暮らしてきたのか、お話を伺いました。子どもたちは、どんな国の人とも仲良くするためには、お互いを認め合うことが大切だと学びました。その気づきは、『自分はそれができているだろうか?』という振り返りにもつながっていたと思います」

さらに、姉妹校であるメリノール校も訪問。現地の児童たちとの交流も行いました。同校では、6年生時での訪問を見据えて、5年生の時から事前にオンラインでの交流を重ね、英語学習にも力を入れてきました。

「子どもたちは振り返りの中で『英語ももちろん大事だけど、伝えようという気持ちが一番大切なんだと感じた』と書いていました。この宿泊学習全体を通じて、子どもたちの中に“何かを知りたい”“伝えたい”という意識がしっかり芽生えたと感じています」

ハワイ宿泊学習

ハワイ宿泊学習

「振り返り」が育てる自己理解と未来への力

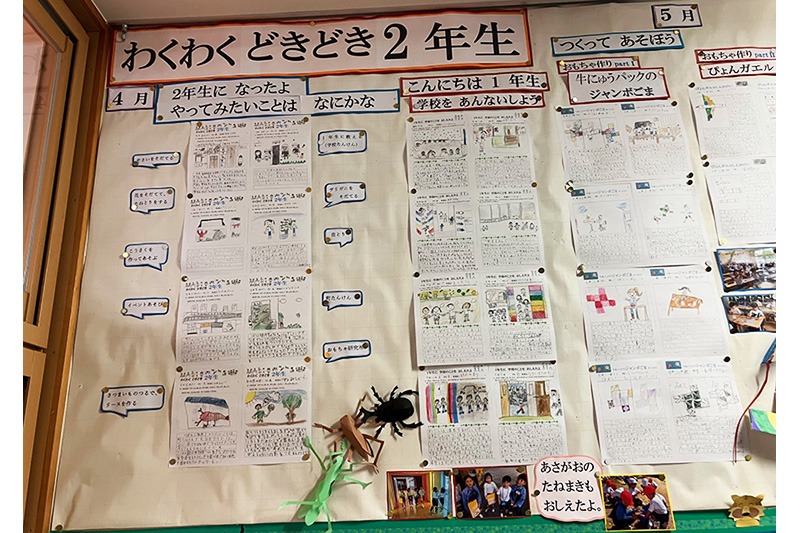

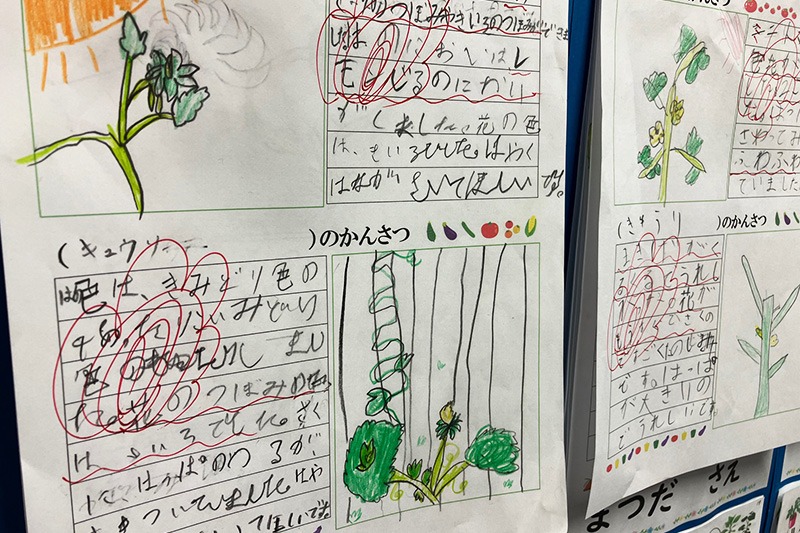

奈良学園小学校では、すべての教育活動において「振り返り」を大切にしています。たとえば生活科の授業では、その日学んだことをポートフォリオにまとめ、廊下に貼り出していきます。これを続けることで、1年間の学びが可視化され、自分の成長を一目でたどることができます。

こうした取り組みについて、高塚校長は次のように説明します。

「学びを振り返るということは、自分を第三者の視点から見る、つまり“メタ認知”の育成につながると考えています。自分のことを好きになり、自信を持つことは大切ですが、かといってわがままになってはいけません。そのバランスをとるためにも、学びをしっかりと振り返り、自分を客観視することを大切にしています」

また、日々の振り返りでは、学習内容だけでなく、自分の達成できたことにも注目して書くように指導しているのだとか。

「それによって、自己肯定感や自己効力感といった将来の目標に向かって歩む力が育まれるのです」と高塚校長。

振り返りを積み重ねることで、子どもたちのキャリア教育にもつながっていくと続けます。

「たとえば大学受験では、自分が大学で何を学びたいのかを明確にし、さらに『これまで自分がどんなことに取り組んできたか』を言語化する力が求められます。特に、現在主流になりつつある総合型選抜では、この力が重要です。また、将来の就職活動においても、自分を振り返り、語れる力は大きな強みとなるでしょう」

こうした取り組みについて、高塚校長は次のように説明します。

「学びを振り返るということは、自分を第三者の視点から見る、つまり“メタ認知”の育成につながると考えています。自分のことを好きになり、自信を持つことは大切ですが、かといってわがままになってはいけません。そのバランスをとるためにも、学びをしっかりと振り返り、自分を客観視することを大切にしています」

また、日々の振り返りでは、学習内容だけでなく、自分の達成できたことにも注目して書くように指導しているのだとか。

「それによって、自己肯定感や自己効力感といった将来の目標に向かって歩む力が育まれるのです」と高塚校長。

振り返りを積み重ねることで、子どもたちのキャリア教育にもつながっていくと続けます。

「たとえば大学受験では、自分が大学で何を学びたいのかを明確にし、さらに『これまで自分がどんなことに取り組んできたか』を言語化する力が求められます。特に、現在主流になりつつある総合型選抜では、この力が重要です。また、将来の就職活動においても、自分を振り返り、語れる力は大きな強みとなるでしょう」

振り返り掲示

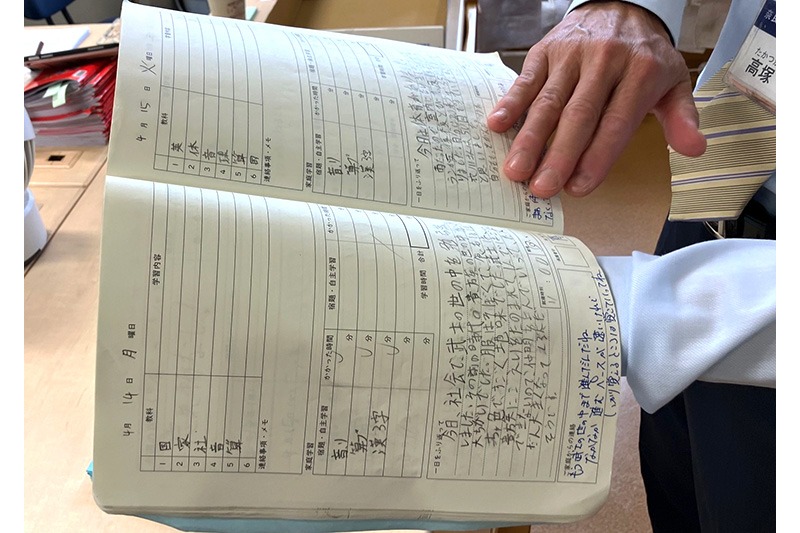

連絡帳の振り返りを通じて、教員とつながる

奈良学園小学校では、5年生以上では、その日の振り返りを書く欄を連絡帳に採用。子どもたちの振り返りを読んだ担任がコメントを返すというやりとりが日々行われています。

「休み時間に友達と話したことなど、子どもたちはざっくばらんに書いてくれます。コメントを読んでいると、こちらが意図していなかったところで引っかかりを感じていたりして、とても面白いですね。そうした子どもたちの反応から、こちらの取り組みを変えることもあります」

同校では5年生以上になると教科担任制が導入され、1人の教員が1つの教科を担当します。そのため、低学年のように担任と子どもが一日を通して過ごす機会は少なくなります。だからこそ、この連絡帳での言葉のやりとりは、教員と子どもたちが心を通わせる大切な手段となっています。

言葉を通して自分を見つめ、相手とつながる。同校では、こうした丁寧な積み重ねが、学びと成長を支えています。

「休み時間に友達と話したことなど、子どもたちはざっくばらんに書いてくれます。コメントを読んでいると、こちらが意図していなかったところで引っかかりを感じていたりして、とても面白いですね。そうした子どもたちの反応から、こちらの取り組みを変えることもあります」

同校では5年生以上になると教科担任制が導入され、1人の教員が1つの教科を担当します。そのため、低学年のように担任と子どもが一日を通して過ごす機会は少なくなります。だからこそ、この連絡帳での言葉のやりとりは、教員と子どもたちが心を通わせる大切な手段となっています。

言葉を通して自分を見つめ、相手とつながる。同校では、こうした丁寧な積み重ねが、学びと成長を支えています。

連絡帳

朝5分の体操から始まる学力向上

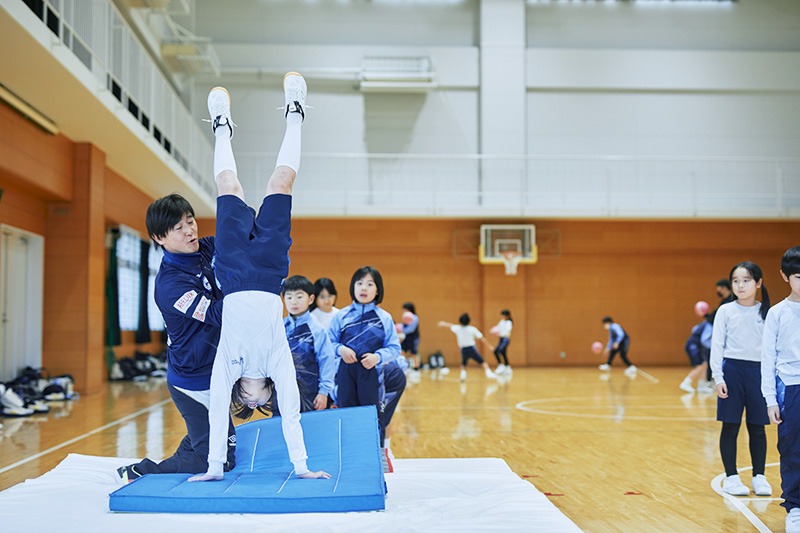

奈良学園小学校では、毎朝5分間の体幹トレーニング「ならとみパワーストレッチ」に取り組んでいます。

このプログラムは、片足立ちや指の開閉の繰り返し、ビジョントレーニング、四股踏みなど、7〜8種類の運動の中から、学期ごとに選ばれたメニューを全校で行うというものです。

この取り組みは、特に低学年で鉛筆の持ち方や椅子に座ったときの姿勢が気になったことから始まった、と高塚校長は説明します。

「体幹を鍛えることで自然と姿勢がよくなり、指の筋肉を鍛えることでしっかりと鉛筆を持てるようになります。正しい姿勢や鉛筆の持ち方が身につけば集中力も高まります。それが、結果として学力の伸びにもつながるのです。一度で大きな成果が出るわけではありませんので、日々の積み重ねを大切に続けていきたいと考えています」

「体づくり」に目を向けた同校の取り組みは、姿勢や生活習慣といった人としての基礎を固めることで、学力だけでない健やかな成長につながっていくのだと感じます。

この取り組みは、特に低学年で鉛筆の持ち方や椅子に座ったときの姿勢が気になったことから始まった、と高塚校長は説明します。

「体幹を鍛えることで自然と姿勢がよくなり、指の筋肉を鍛えることでしっかりと鉛筆を持てるようになります。正しい姿勢や鉛筆の持ち方が身につけば集中力も高まります。それが、結果として学力の伸びにもつながるのです。一度で大きな成果が出るわけではありませんので、日々の積み重ねを大切に続けていきたいと考えています」

「体づくり」に目を向けた同校の取り組みは、姿勢や生活習慣といった人としての基礎を固めることで、学力だけでない健やかな成長につながっていくのだと感じます。

ならとみパワーストレッチ

異学年交流で育まれる思いやりの心

奈良学園小学校は、同じ敷地内に幼稚園から高校までが集まる、日本でも類まれな学校です。校種を越えた交流も盛んで、10月には幼稚園児から高校生までが一緒に参加する合同運動会を開催。「みんなで競技に取り組むうちに、自然と笑顔があふれる運動会になっていました」と、高塚校長は嬉しそうに振り返ります。

こうした行事に限らず、日常のなかでも異学年の交流は多く見られるといいます。 たとえば、ある1年生の保護者の方から、こんな声が寄せられたそうです。

「入学前は電車通学に不安を感じていたが、実際に通い始めると、上級生のお兄さん・お姉さんたちがやさしく声をかけ、手助けしてくれたと。それがあって、今では安心して通学できていると話してくださいました」

もちろん、小学校内でも縦割り活動が活発に行われています。6年生と1年生、あるいは小学生と幼稚園児が一緒に活動する機会が数多く設けられており、自然と年下を思いやる心が育まれているといいます。

「小さな子が大きなお兄さん、お姉さんの姿を見て、『あんなお兄さん、お姉さんになりたいな』と思う。 私たちが子どもの頃は、近所の子を見てそんな風に感じたものですが、今の時代は違います。特に私学では地域の子と触れ合う機会も少ない。だからこそ、学校でそういう心が育めるのは本当に素晴らしいことだと思います」

そして、この子たちが中高へ進学したとき、かつて自分がしてもらったことを、今度は自然と誰かにしてあげられるようになっている。そうやって思いやりのバトンがつながっていくのでしょう。

こうした行事に限らず、日常のなかでも異学年の交流は多く見られるといいます。 たとえば、ある1年生の保護者の方から、こんな声が寄せられたそうです。

「入学前は電車通学に不安を感じていたが、実際に通い始めると、上級生のお兄さん・お姉さんたちがやさしく声をかけ、手助けしてくれたと。それがあって、今では安心して通学できていると話してくださいました」

もちろん、小学校内でも縦割り活動が活発に行われています。6年生と1年生、あるいは小学生と幼稚園児が一緒に活動する機会が数多く設けられており、自然と年下を思いやる心が育まれているといいます。

「小さな子が大きなお兄さん、お姉さんの姿を見て、『あんなお兄さん、お姉さんになりたいな』と思う。 私たちが子どもの頃は、近所の子を見てそんな風に感じたものですが、今の時代は違います。特に私学では地域の子と触れ合う機会も少ない。だからこそ、学校でそういう心が育めるのは本当に素晴らしいことだと思います」

そして、この子たちが中高へ進学したとき、かつて自分がしてもらったことを、今度は自然と誰かにしてあげられるようになっている。そうやって思いやりのバトンがつながっていくのでしょう。

合同運動会

学びも遊びも充実! アフタースクールプログラム

奈良学園小学校では、多くの児童がアフタースクールを利用しています。

単なる預かりだけでなく、体操やチアダンス、バレエ、囲碁、書道、ECCなど、日替わりで多彩な講座を開講。

13講座ある中でも今、子どもたちに大人気なのが「ドッジボール教室」です。

「オールジャパンの先生が教えてくれるんですよ」と、高塚校長も笑顔で紹介してくれました。

同校のアフタースクールは、保護者が就労しているかどうかに関わらず、誰でも利用可能です。事前登録をしていれば、当日の急なお預かりにも対応しています。

「1年生の教室のすぐ隣にアフタースクールの部屋があるので、子どもたちも安心して通えているようです」

さらに、アフタースクール終了後には、最寄り駅までの送迎も用意されています。

最終は18時10分発で、学園前・高の原・学研奈良登美ヶ丘の各駅まで送迎。もちろん、学校まで直接お迎えに行くも可能です。

放課後の学びと遊びの充実を求める家庭にも心強い仕組みが、同校には整えられています。

単なる預かりだけでなく、体操やチアダンス、バレエ、囲碁、書道、ECCなど、日替わりで多彩な講座を開講。

13講座ある中でも今、子どもたちに大人気なのが「ドッジボール教室」です。

「オールジャパンの先生が教えてくれるんですよ」と、高塚校長も笑顔で紹介してくれました。

同校のアフタースクールは、保護者が就労しているかどうかに関わらず、誰でも利用可能です。事前登録をしていれば、当日の急なお預かりにも対応しています。

「1年生の教室のすぐ隣にアフタースクールの部屋があるので、子どもたちも安心して通えているようです」

さらに、アフタースクール終了後には、最寄り駅までの送迎も用意されています。

最終は18時10分発で、学園前・高の原・学研奈良登美ヶ丘の各駅まで送迎。もちろん、学校まで直接お迎えに行くも可能です。

放課後の学びと遊びの充実を求める家庭にも心強い仕組みが、同校には整えられています。

アフタースクール

取り組みをさらに進化させ、持続可能なものへ

最後に、高塚校長に今後の展望について伺ったところ、次のように返ってきました。

「これまで積み重ねてきた取り組みを、さらに進化させていきたいと考えています。宿泊学習もそのひとつです。その際に子どもたちにも“どうすればもっとよくなるか”を一緒に考えてもらいますが、やはり教員側の意識が重要です。まずは先生たちに課題意識を持ってもらい、目指すゴールから逆算して、行事や日々の学びを見直していきたいと思っています」

ひとつひとつの行事を、より意味のある、子どもたちの成長につながるものにしていく。

その積み重ねこそが、「ユネスコスクールとして本校がめざす“持続可能な教育”につながっていく」と高塚校長は語ってくれました。

「これまで積み重ねてきた取り組みを、さらに進化させていきたいと考えています。宿泊学習もそのひとつです。その際に子どもたちにも“どうすればもっとよくなるか”を一緒に考えてもらいますが、やはり教員側の意識が重要です。まずは先生たちに課題意識を持ってもらい、目指すゴールから逆算して、行事や日々の学びを見直していきたいと思っています」

ひとつひとつの行事を、より意味のある、子どもたちの成長につながるものにしていく。

その積み重ねこそが、「ユネスコスクールとして本校がめざす“持続可能な教育”につながっていく」と高塚校長は語ってくれました。

取材を終えて

取材の際、廊下に貼り出されているポートフォリオを拝見しました。まだ入学から2か月しか経っていない1年生のものでも、しっかりと文章が書かれていて、一生懸命に書いている姿が目に浮かびました。

さらに2年生のポートフォリオには、びっしりと文字が並び、その成長ぶりに「本当に2年生?」と驚きました。1年という時間の積み重ねが、紙の上にしっかりと現れていました。

また、廊下から見える授業風景でも、多くの子どもたちが先生と対話しながら、主体的に学んでいる様子が印象的でした。

このような真摯な学びの姿勢は、奈良学園小学校が丁寧に築いてきた教育の賜物。子どもたちの中に、たくさんの可能性の種が蒔かれている。それこそが、「教育の力」なのだと実感した取材でした。

さらに2年生のポートフォリオには、びっしりと文字が並び、その成長ぶりに「本当に2年生?」と驚きました。1年という時間の積み重ねが、紙の上にしっかりと現れていました。

また、廊下から見える授業風景でも、多くの子どもたちが先生と対話しながら、主体的に学んでいる様子が印象的でした。

このような真摯な学びの姿勢は、奈良学園小学校が丁寧に築いてきた教育の賜物。子どもたちの中に、たくさんの可能性の種が蒔かれている。それこそが、「教育の力」なのだと実感した取材でした。