追手門学院小学校

希望する職業に就いた「その先」を考えられる人を育てる 追手門小の先進的な教育

「伝統と革新」を合言葉に、伝統を大切に、最先端の教育にも積極的に挑戦してきた追手門学院小学校。その革新の教育に「SUNプロジェクト」という取り組みが、2024年度、新たに加わりました。シリコンバレーの「S」、国連本部の「U」、NASAの「N」から名付けられた「SUNプロジェクト」とはどのような取り組みなのか、そしてそれを通して育みたい児童像とは? 校長の井上恵二先生の話から紐解きます。

追手門学院小学校 校長 井上恵二先生のお話

追手門学院小学校 校長 井上恵二先生のお話

校長 井上恵二先生

追手門学院小学校 校長 井上恵二先生のお話

私学だからできる、世界最先端を学ぶプログラム

--かねてから計画していたSUNプロジェクトを2024年度に実行されたそうですね。

はい、準備を進めてきて、ようやく2024年夏に実現することができました。今回は4年生以上の子どもたち13人が参加しました。

このプロジェクトには、2つの大きな体験を柱として用意しました。

まず一つ目は、スタンフォード大学でのSTEAMプログラムです。このプログラムでは、3Dプリンターを使って自分のデザインを形にする講座や、ソフトを使ってアニメーションを制作する講座など、自分の希望に沿った講座を選べるようになっています。

日本にいる間に受けたい講座を決めて、オンラインで何回かトレーニングを受けてから、現地に向かいます。現地では、7〜8人のグループに1人のコーチがついてくれ、1週間、英語だけの環境で学びました。

もう一つの柱となる体験が、企業見学です。

実は本校の卒業生(107期生)で、京都大学の山中伸弥教授のもとでiPS細胞の研究をしていた方が、現在アメリカでその研究に関連した企業を立ち上げているんです。

今回はその方のラボを訪問し、研究の現場を見学させてもらいました。さらに、起業に至った経緯やアントレプレナーシップについてのお話も聞くことができました。iPS細胞を使った実験も体験させてもらって、本当に貴重な学びになりました。

この他、AppleやGoogleなど、世界を代表する企業の見学にも行ってきました。

はい、準備を進めてきて、ようやく2024年夏に実現することができました。今回は4年生以上の子どもたち13人が参加しました。

このプロジェクトには、2つの大きな体験を柱として用意しました。

まず一つ目は、スタンフォード大学でのSTEAMプログラムです。このプログラムでは、3Dプリンターを使って自分のデザインを形にする講座や、ソフトを使ってアニメーションを制作する講座など、自分の希望に沿った講座を選べるようになっています。

日本にいる間に受けたい講座を決めて、オンラインで何回かトレーニングを受けてから、現地に向かいます。現地では、7〜8人のグループに1人のコーチがついてくれ、1週間、英語だけの環境で学びました。

もう一つの柱となる体験が、企業見学です。

実は本校の卒業生(107期生)で、京都大学の山中伸弥教授のもとでiPS細胞の研究をしていた方が、現在アメリカでその研究に関連した企業を立ち上げているんです。

今回はその方のラボを訪問し、研究の現場を見学させてもらいました。さらに、起業に至った経緯やアントレプレナーシップについてのお話も聞くことができました。iPS細胞を使った実験も体験させてもらって、本当に貴重な学びになりました。

この他、AppleやGoogleなど、世界を代表する企業の見学にも行ってきました。

--このプロジェクトに同行されて、印象に残っている出来事はなんでしょうか?

一番印象に残っているのは、卒業生が子どもたちに語ってくれた話の内容ですね。自分の起業への思いや、新しいものを生み出す楽しさ、「アントレプレナーとして大切にすべき創造性」について、熱く語ってくれました。

いろんな経験をして、その中で創造性を養っていってほしいというメッセージは、子どもたちにしっかり届いたと思います。

また、その時に、彼の息子さんのプレゼンテーションを見る機会がありました。

息子さんは小学3年生か4年生だったんですが、堂々と英語で発表する姿に、子どもたちも驚いていましたし、きっと刺激を受けたと思います。

一番印象に残っているのは、卒業生が子どもたちに語ってくれた話の内容ですね。自分の起業への思いや、新しいものを生み出す楽しさ、「アントレプレナーとして大切にすべき創造性」について、熱く語ってくれました。

いろんな経験をして、その中で創造性を養っていってほしいというメッセージは、子どもたちにしっかり届いたと思います。

また、その時に、彼の息子さんのプレゼンテーションを見る機会がありました。

息子さんは小学3年生か4年生だったんですが、堂々と英語で発表する姿に、子どもたちも驚いていましたし、きっと刺激を受けたと思います。

--STEAMプログラムでの子どもたちの様子はいかがでしたか?

STEAMプログラムの最終日に、自分の学びの成果をパソコン画面で発表する場がありました。子どもたちの発表を見て、本当に充実した時間を過ごしていたんだなと強く感じました。

中には、家に直接連絡をして「プログラムを延長させてほしい」と頼んだ子もいたんですよ。もっと学びたい、まだ帰りたくないという気持ちが伝わってきましたね。

また、スタンフォード大学のキャンパスは、まるで森かと思うような自然豊かな環境でした。プログラム中は大学の寮に宿泊したのですが、その寮がまたお城のような建物で。日本の大学とは違う、アメリカの大学の良さを子どもたちも実感できたと思います。この経験を通じて、海外の大学で学ぶという選択肢が、子どもたちの視野にしっかり入ってきたのではないでしょうか。

STEAMプログラムの最終日に、自分の学びの成果をパソコン画面で発表する場がありました。子どもたちの発表を見て、本当に充実した時間を過ごしていたんだなと強く感じました。

中には、家に直接連絡をして「プログラムを延長させてほしい」と頼んだ子もいたんですよ。もっと学びたい、まだ帰りたくないという気持ちが伝わってきましたね。

また、スタンフォード大学のキャンパスは、まるで森かと思うような自然豊かな環境でした。プログラム中は大学の寮に宿泊したのですが、その寮がまたお城のような建物で。日本の大学とは違う、アメリカの大学の良さを子どもたちも実感できたと思います。この経験を通じて、海外の大学で学ぶという選択肢が、子どもたちの視野にしっかり入ってきたのではないでしょうか。

--最近では海外に行くのを嫌がる若者が増えているとも言われています。

私がこうしたプロジェクトに取り組もうと思った理由の一つも、そこにあります。

いろんなデータを見ても、今の若い世代は自己肯定感が低いと言われていますし、海外留学を希望する人も少ない。就職してからも海外転勤を断る人も多いと聞きます。

だからこそ、今のうちに“種まき”をしておくことが大切です。この年代のうちに、種まきをして根っこの部分をしっかり育てておけば、将来進路を選択する時にも「スタンフォード大学は素晴らしかったな。あそこでもう一度学んでみようかな」と、候補に入れられる意識が芽生えるのではないでしょうか。

もちろん、中高生になってからでも学べばわかることはたくさんあります。でも、小学生のころに蒔かれた“種”から育ってきたものは、少し違うんじゃないかと考えています。

私がこうしたプロジェクトに取り組もうと思った理由の一つも、そこにあります。

いろんなデータを見ても、今の若い世代は自己肯定感が低いと言われていますし、海外留学を希望する人も少ない。就職してからも海外転勤を断る人も多いと聞きます。

だからこそ、今のうちに“種まき”をしておくことが大切です。この年代のうちに、種まきをして根っこの部分をしっかり育てておけば、将来進路を選択する時にも「スタンフォード大学は素晴らしかったな。あそこでもう一度学んでみようかな」と、候補に入れられる意識が芽生えるのではないでしょうか。

もちろん、中高生になってからでも学べばわかることはたくさんあります。でも、小学生のころに蒔かれた“種”から育ってきたものは、少し違うんじゃないかと考えています。

--小学校と中学校以降の学びには、どのような違いがあるとお考えですか?

やはり小学校は「人格形成の時期」という意識を、私たち教員も強く持っています。

子どもたちは、与えられたものを素直に受け止めて、それがそのまま“その人自身”をつくっていく。だからこそ、小学校の教育には大きな責任があります。

一方で、中高になると、自分で物事を判断できる場面が増えていきます。

たとえば「先生はこう言うけど、僕はこう考える」など、そういった自分の考えを持ち始めるようになります。

人との考え方の違いを認めながら「自分はどうありたいか」を考え始める時期になるんですね。そこが小学生とは違うので、中高の先生方と小学校の先生では役割が違うと考えています。

やはり小学校は「人格形成の時期」という意識を、私たち教員も強く持っています。

子どもたちは、与えられたものを素直に受け止めて、それがそのまま“その人自身”をつくっていく。だからこそ、小学校の教育には大きな責任があります。

一方で、中高になると、自分で物事を判断できる場面が増えていきます。

たとえば「先生はこう言うけど、僕はこう考える」など、そういった自分の考えを持ち始めるようになります。

人との考え方の違いを認めながら「自分はどうありたいか」を考え始める時期になるんですね。そこが小学生とは違うので、中高の先生方と小学校の先生では役割が違うと考えています。

今後は国連にも。進化する国際教育センターの学び

--その思いが、このプロジェクトにつながったんですね。いつごろから計画されていたのでしょうか?

私が校長に就任した2018年から、少しずつ構想を練ってきました。まず、世界の最先端に触れる学びを提供できる場所を学校の中に作りたいと思い、国際教育センターという新しい組織を立ち上げました。今回のSUNプロジェクトも、その国際教育センターの取り組みのひとつになります。

--国際教育センターでは他にどのような取り組みを行っているのでしょうか?

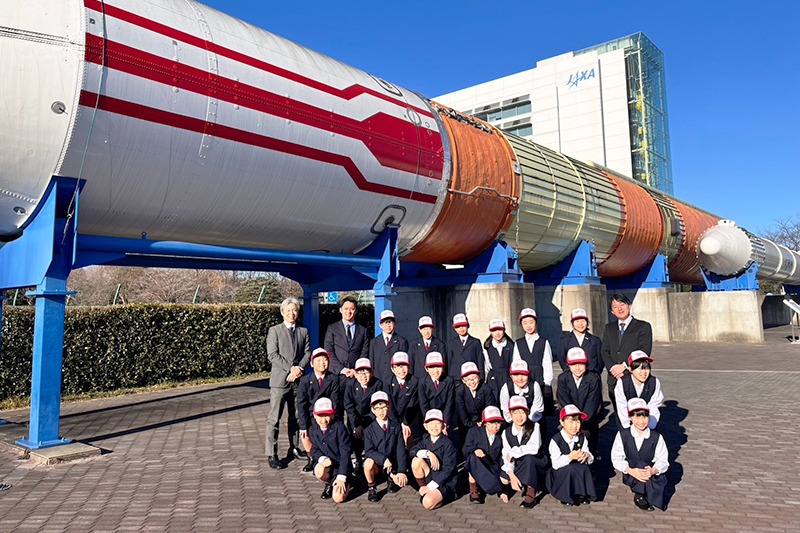

日本の様々な伝統文化を体験する「NIPPON再発見プロジェクト」、国内外を問わず最先端の科学技術に触れる「宇宙未来プロジェクト」を実施しています。「NIPPON再発見プロジェクト」は、毎回抽選になるほど人気です。

また、宇宙飛行士の野口聡一さんをお招きし、児童に向けて講演会もしてもらったこともあります。宇宙飛行士になりたいと言ってくれる子も出てきて、非常にうれしいですね。

私が校長に就任した2018年から、少しずつ構想を練ってきました。まず、世界の最先端に触れる学びを提供できる場所を学校の中に作りたいと思い、国際教育センターという新しい組織を立ち上げました。今回のSUNプロジェクトも、その国際教育センターの取り組みのひとつになります。

--国際教育センターでは他にどのような取り組みを行っているのでしょうか?

日本の様々な伝統文化を体験する「NIPPON再発見プロジェクト」、国内外を問わず最先端の科学技術に触れる「宇宙未来プロジェクト」を実施しています。「NIPPON再発見プロジェクト」は、毎回抽選になるほど人気です。

また、宇宙飛行士の野口聡一さんをお招きし、児童に向けて講演会もしてもらったこともあります。宇宙飛行士になりたいと言ってくれる子も出てきて、非常にうれしいですね。

--今までお伺いしたお話から、積極的に学んでくれる子どもたちの姿が目に浮かびます。

そうですね。SUNプロジェクトも行ってよかったという声しか聞きません。参加した子どもたちもそういう思いを素直に表現してくれますので、嬉しいです。

このプロジェクトだけでなく、本校で実施する宿泊行事などの感想文を見てみると「行ってよかった」という声がほとんどです。

これは、本校では事前学習をしっかりとすることの影響が大きいのかもしれません。例えば、国際交流プログラムであれば、ひと月以上、毎日お昼休みなどの時間に、参加者を対象とした事前学習を実施。さまざまな状況を想定して、練習を積んでもらいます。

すると、子どもたちが自信を持って、プログラムに参加できるようになります。自信を持つと、やはり視野が広がります。物理的にも学んできたことを積極的に見つけようと、上を向いて歩くようになるんですね。十分な事前学習が、子どもたちから変な恐怖心や緊張感を取ってくれます。

このような事前学習の大切さに気付けたのも、本校が様々な体験学習に注力してきたから。昔は事前学習にそこまで力を入れていなかったので、国際交流で現地を訪れるとホームシックにかかる子が出ていたんですよ。今はそういう子はいなくなりました。

そうですね。SUNプロジェクトも行ってよかったという声しか聞きません。参加した子どもたちもそういう思いを素直に表現してくれますので、嬉しいです。

このプロジェクトだけでなく、本校で実施する宿泊行事などの感想文を見てみると「行ってよかった」という声がほとんどです。

これは、本校では事前学習をしっかりとすることの影響が大きいのかもしれません。例えば、国際交流プログラムであれば、ひと月以上、毎日お昼休みなどの時間に、参加者を対象とした事前学習を実施。さまざまな状況を想定して、練習を積んでもらいます。

すると、子どもたちが自信を持って、プログラムに参加できるようになります。自信を持つと、やはり視野が広がります。物理的にも学んできたことを積極的に見つけようと、上を向いて歩くようになるんですね。十分な事前学習が、子どもたちから変な恐怖心や緊張感を取ってくれます。

このような事前学習の大切さに気付けたのも、本校が様々な体験学習に注力してきたから。昔は事前学習にそこまで力を入れていなかったので、国際交流で現地を訪れるとホームシックにかかる子が出ていたんですよ。今はそういう子はいなくなりました。

多様な放課後の過ごし方を用意

--充実したクラブ活動をされているのも貴校の特徴ですね。クラブ活動の良い点とは、どのようなところにあるとお考えですか?

本校には運動クラブが9つ、文化クラブも9つあります。3年生から参加できるクラブもあり、いずれも水曜日の6・7時間目を使って活動しています。参加は希望制です。

クラブ活動の良い点は、まずは自分の好きなことに一生懸命になれること。これは子どもにとって、とても大事な経験のひとつで、勉強の姿勢にもつながってきます。ほかにも、競技性のあるクラブなら、勝ち負けを通じてたくさんのことを学べますし、努力が成果として得られると知ることもできます。

そして、クラブ活動を通して育まれる人間関係ですね。学級や学年とは違う異年齢の関係の中で、目標に向けて皆で努力する経験には大きな意味があります。外部のプロを招いて指導してもらっているクラブもあるので、師弟関係の中で育つものもたくさんあるでしょう。

本校には運動クラブが9つ、文化クラブも9つあります。3年生から参加できるクラブもあり、いずれも水曜日の6・7時間目を使って活動しています。参加は希望制です。

クラブ活動の良い点は、まずは自分の好きなことに一生懸命になれること。これは子どもにとって、とても大事な経験のひとつで、勉強の姿勢にもつながってきます。ほかにも、競技性のあるクラブなら、勝ち負けを通じてたくさんのことを学べますし、努力が成果として得られると知ることもできます。

そして、クラブ活動を通して育まれる人間関係ですね。学級や学年とは違う異年齢の関係の中で、目標に向けて皆で努力する経験には大きな意味があります。外部のプロを招いて指導してもらっているクラブもあるので、師弟関係の中で育つものもたくさんあるでしょう。

--クラブ活動以外にも、学校で放課後に提供されている活動はあるのでしょうか?

4年生以上では、「OTEMON講座」を開講しています。これは本校教員が行う補習的な講座で、英検対策や、国語・算数・理科・社会の4教科の勉強に取り組みます。

理科と社会については、中学入試に向けた勉強も行いますが、どちらかというと体験活動が中心です。たとえば、理科では教科書に載っていない実験を行い、社会では近くにある大阪城の石垣を見に行くといった体験を取り入れています。そうした体験を通じて、理科好き・社会好きを育てていきたいと考えています。

国語と算数については、基礎とチャレンジの2コースを用意しています。チャレンジコースでは、実際の中学入試問題に取り組みます。4年生以上の希望者にプレイスメントテストを受けてもらい、合格した人が受講できます。

1~3年生では外部講師による「放課後活動」を実施しています。サッカー、英会話、ロボットプログラミング、体操の4つがあります。

その他に、最長18時30分まで預かりを行う「とらの子クラブ」を校内に併設しています。子どもたちは宿題のサポートやおやつの提供を受けたり、工作・運動・学習系プログラムや季節のイベントに参加したりすることができます。

現在の利用登録児童数は約230名で、スポット利用のご家庭も多いと聞いています。下校はスタッフの引率のもと、方面別に分かれての集団下校となります。もちろん、学校までお迎えに来ていただくことも可能です。2024年度からは長期休みの預かりも実施しています。

4年生以上では、「OTEMON講座」を開講しています。これは本校教員が行う補習的な講座で、英検対策や、国語・算数・理科・社会の4教科の勉強に取り組みます。

理科と社会については、中学入試に向けた勉強も行いますが、どちらかというと体験活動が中心です。たとえば、理科では教科書に載っていない実験を行い、社会では近くにある大阪城の石垣を見に行くといった体験を取り入れています。そうした体験を通じて、理科好き・社会好きを育てていきたいと考えています。

国語と算数については、基礎とチャレンジの2コースを用意しています。チャレンジコースでは、実際の中学入試問題に取り組みます。4年生以上の希望者にプレイスメントテストを受けてもらい、合格した人が受講できます。

1~3年生では外部講師による「放課後活動」を実施しています。サッカー、英会話、ロボットプログラミング、体操の4つがあります。

その他に、最長18時30分まで預かりを行う「とらの子クラブ」を校内に併設しています。子どもたちは宿題のサポートやおやつの提供を受けたり、工作・運動・学習系プログラムや季節のイベントに参加したりすることができます。

現在の利用登録児童数は約230名で、スポット利用のご家庭も多いと聞いています。下校はスタッフの引率のもと、方面別に分かれての集団下校となります。もちろん、学校までお迎えに来ていただくことも可能です。2024年度からは長期休みの預かりも実施しています。

取材を終えて

取材を通じて強く感じたのは、「本物の体験」が子どもたちの未来を大きく切り拓く力になるということです。スタンフォード大学のSTEAMプログラムへの参加だけでも十分に貴重な機会ですが、さらにiPS細胞研究の現場に触れられる旅程を組み込めるのは、全国でも追手門学院小学校だけでしょう。

「子どもたちは与えられたものを素直に受け止めて、それがそのまま“その人自身”をつくっていく。だからこそ、小学校の教育には大きな責任があります」

取材の中で、井上校長はそうおっしゃいました。その言葉が表すように真摯な同校の教育を受けた子どもたちが、これからどのように未来を切り拓いていくのか。今から楽しみでなりません。

「子どもたちは与えられたものを素直に受け止めて、それがそのまま“その人自身”をつくっていく。だからこそ、小学校の教育には大きな責任があります」

取材の中で、井上校長はそうおっしゃいました。その言葉が表すように真摯な同校の教育を受けた子どもたちが、これからどのように未来を切り拓いていくのか。今から楽しみでなりません。