四天王寺小学校

「和の精神(こころ)」「利他の精神(こころ)」に根差した高い学力を育てる四天王寺小学校の教育

登下校時、正面玄関ガレリアのお釈迦様への合掌をはじめ、授業前の瞑想、給食時の食事作法(じきじさほう)、週1回の宗教の時間など、学校生活の随所に仏教の教えが息づく四天王寺小学校。

同校では、それらを通して「和」と「利他」の2つの精神(こころ)を育む一方で、中学受験に向けた学力の育成や、放課後の多彩な学びを提供するアフタースクールの充実など、未来を見据えた教育にも力を注いでいます。

未来に向けて、子どもたちの「人間力」と「学力」の両輪を育てる同校の教育について、花山吉徳校長にお話を伺いました。

四天王寺小学校 校長 花山吉徳先生のお話

同校では、それらを通して「和」と「利他」の2つの精神(こころ)を育む一方で、中学受験に向けた学力の育成や、放課後の多彩な学びを提供するアフタースクールの充実など、未来を見据えた教育にも力を注いでいます。

未来に向けて、子どもたちの「人間力」と「学力」の両輪を育てる同校の教育について、花山吉徳校長にお話を伺いました。

四天王寺小学校 校長 花山吉徳先生のお話

校長 花山吉徳先生

四天王寺小学校 校長 花山吉徳先生のお話

学校法人 四天王寺学園の教育への「想い」

四天王寺学園は、聖徳太子が帰依された仏教の精神を建学の精神としています。四天王寺小学校では、より豊かで実りある小学校生活の実現に向けて、スクール・ミッション、スクール・ポリシーを策定いたしました。詳しくは学校ホームページをご覧ください。

四天王寺小学校「スクール・ミッション、スクール・ポリシー」

https://www.shitennojigakuen.ed.jp/primary/education/

四天王寺小学校「スクール・ミッション、スクール・ポリシー」

https://www.shitennojigakuen.ed.jp/primary/education/

人が好き!学校が好き!勉強が面白い!と思う子を育てる

本校は2017年(平成29年)に小中一貫校から6カ年完結型の小学校へと「変わる宣言」をしました。これに伴い、中学受験に必要なカリキュラムを学習指導要領に基づいて本校独自に編成する一方、児童や保護者の方に寄り添う進路指導にも力を入れています。

進路指導というと、5・6年生になってから始めるものと思われがちです。しかし、中学校では一般的に高校受験を見据えた指導を中学1年生から行っています。当然のこととして中学受験においても、1年生からの指導のステップアップが大切だと考えています。

ただ、1年生から詰め込みすぎて、学校が嫌いになってしまってはいけません。もちろん勉強にはしっかりと取り組んでもらいますが、それ以上に「人が好き」「学校が好き」「勉強って面白い」と思えるような日々の教育実践を大切にしています。お陰様で1~6年生を通じて95%以上の出席率を維持しています。受験勉強は、決してしんどいだけのものではなく、本来は自分の可能性にチャレンジする、とても楽しいものなんだと子どもたちに伝えていきたいと思っています。

遊ぶときは思いっきり遊び、勉強するときはしっかり集中する。そのような日々を重ねる中で自分の可能性に気付き、「将来はこんな職業に就きたい」「この中学校に行きたい」という思いを持てば、あとは自分の意思で進んでいきます。ですから、4年生ぐらいまでに、自分の将来像と向きあい将来に夢を馳せるような進路指導をめざしています。

進路指導というと、5・6年生になってから始めるものと思われがちです。しかし、中学校では一般的に高校受験を見据えた指導を中学1年生から行っています。当然のこととして中学受験においても、1年生からの指導のステップアップが大切だと考えています。

ただ、1年生から詰め込みすぎて、学校が嫌いになってしまってはいけません。もちろん勉強にはしっかりと取り組んでもらいますが、それ以上に「人が好き」「学校が好き」「勉強って面白い」と思えるような日々の教育実践を大切にしています。お陰様で1~6年生を通じて95%以上の出席率を維持しています。受験勉強は、決してしんどいだけのものではなく、本来は自分の可能性にチャレンジする、とても楽しいものなんだと子どもたちに伝えていきたいと思っています。

遊ぶときは思いっきり遊び、勉強するときはしっかり集中する。そのような日々を重ねる中で自分の可能性に気付き、「将来はこんな職業に就きたい」「この中学校に行きたい」という思いを持てば、あとは自分の意思で進んでいきます。ですから、4年生ぐらいまでに、自分の将来像と向きあい将来に夢を馳せるような進路指導をめざしています。

日能研関西との提携授業と中学受験校としての学校づくり

中学受験に必要な学力(受験学力)をつけるため、本校では大手進学塾・日能研関西と連携した授業を、5・6年生の授業時間内で実施しています。

この連携授業では日能研関西の講師が日能研のテキストを使い、塾で行う基本の授業、いわゆる「本科」と呼ばれる授業をそのまま行います。習熟度に応じて3つのクラスを用意しており、自分にあったクラスで学べるようにしています。

連携授業は、週あたり国語3時間・算数4時間・理科2時間の合計9時間。これは各学年の上記3教科の授業時数の約半分にあたります。本校は公立校よりも授業時数を多く設定し、6年間の学習を前倒して学ぶことで、こうした連携授業の時間を確保しています。

さらに、2026年度(令和8年度)より学校週5日制を導入することで、1週間単位でゆとりを持たせて児童の負担を軽減します。しかし、土曜日の分、週当たりの授業時間数が減少しますので、長期休業期間の短縮や始・終業式の日の授業時間確保はもちろん、年間数回の土曜授業日の設定等々、これまで以上に年間授業時間数を確保します。加えて4年生の算数授業の充実に向けて、2025年度(令和7年度)より授業時間を増設しているところです。と言いますのも、大学入試まで視野に入れると、中学校入試における算数の学力が今後の伸びしろという点でとても重要だと考えているからです。このように四天王寺小学校では、6カ年完結型小学校いわゆる中学受験校として一層充実した学びを約束する体制に進化し続けています。

この連携授業では日能研関西の講師が日能研のテキストを使い、塾で行う基本の授業、いわゆる「本科」と呼ばれる授業をそのまま行います。習熟度に応じて3つのクラスを用意しており、自分にあったクラスで学べるようにしています。

連携授業は、週あたり国語3時間・算数4時間・理科2時間の合計9時間。これは各学年の上記3教科の授業時数の約半分にあたります。本校は公立校よりも授業時数を多く設定し、6年間の学習を前倒して学ぶことで、こうした連携授業の時間を確保しています。

さらに、2026年度(令和8年度)より学校週5日制を導入することで、1週間単位でゆとりを持たせて児童の負担を軽減します。しかし、土曜日の分、週当たりの授業時間数が減少しますので、長期休業期間の短縮や始・終業式の日の授業時間確保はもちろん、年間数回の土曜授業日の設定等々、これまで以上に年間授業時間数を確保します。加えて4年生の算数授業の充実に向けて、2025年度(令和7年度)より授業時間を増設しているところです。と言いますのも、大学入試まで視野に入れると、中学校入試における算数の学力が今後の伸びしろという点でとても重要だと考えているからです。このように四天王寺小学校では、6カ年完結型小学校いわゆる中学受験校として一層充実した学びを約束する体制に進化し続けています。

四天王寺中学校・四天王寺東中学校への特別選抜制度

学校法人四天王寺学園には四天王寺中学校(女子校)・四天王寺東中学校(共学校)の2つの中学校があります。本校の児童は、それぞれの中学校に「特別選抜制度」を利用して進学することができます。

この制度を利用するには一定の学力水準を満たす必要があります。それは裏を返せば、その基準さえクリアすれば、すべての児童が制度を利用できるということ。枠を設定すると、どうしても枠の取り合いから、ライバルの子の成績が下がることを喜ぶことにもなりかねません。それはお釈迦様や聖徳太子の教えに背くもの。

私たちが大切にしているのは、互いが励ましあい、支えあいながら前向きに取り組む受験勉強です。その思いを込めて、きちんと勉強をすれば、希望する児童は全員四天王寺中学校(女子校)・四天王寺東中学校(共学校)に進学できる滑走路を整えています。令和7年度入試では、四天王寺中学校に在籍女児27名中、9名の女児が合格しました。

この制度を利用するには一定の学力水準を満たす必要があります。それは裏を返せば、その基準さえクリアすれば、すべての児童が制度を利用できるということ。枠を設定すると、どうしても枠の取り合いから、ライバルの子の成績が下がることを喜ぶことにもなりかねません。それはお釈迦様や聖徳太子の教えに背くもの。

私たちが大切にしているのは、互いが励ましあい、支えあいながら前向きに取り組む受験勉強です。その思いを込めて、きちんと勉強をすれば、希望する児童は全員四天王寺中学校(女子校)・四天王寺東中学校(共学校)に進学できる滑走路を整えています。令和7年度入試では、四天王寺中学校に在籍女児27名中、9名の女児が合格しました。

4技能をバランスよく習得していく英語教育

目の前にいる子どもたちが、将来活躍する社会は限りなきグローバルな社会であることは間違いありません。

仏教を篤く信仰し、「和を以て貴しとなす」と説かれた聖徳太子は、遣隋使を派遣するなどグローバルな視野を備えたリーダーでもありました。聖徳太子の意志を受け継ぎ、様々な国、様々な考えや文化・価値観・人種等々、自分とは違う存在と協働してより良き社会を創造するその担い手となるにはコミュニケーション力が不可欠です。

そこで本校ではコミュニケーションツールとして英語力育成に力を入れています。

1年生から週当たり5時間の英語関連授業を設け、「聞く・読む・話す・書く」の4技能をバランスよく習得していくカリキュラムを編成しています。中でも英語と他の教科の内容を同時に学習するCLIL(クリル)学習を各学年で週2時間程度取り入れ、児童が英語を通して思考し、友だちと協働し、相互文化を高める力を育む環境づくりにも力を入れています。

さらに、定着度を図るために4年生と6年生でTOEFL Primaryを受検し、リーディング力とリスニング力の伸びを測り指導計画に反映しています。本校では6年生でCEFR A2到達を目標に英語カリキュラムを組み立てています。

また、身に付けたコミュニケーション力をアウトプット(発揮)する場として、ハワイ・台湾・スウェーデン・ケニアの小学生との交流授業や、スウェーデンのリンショーピン大学からインターン生を3週間受け入れての交流、さらには4年生でハワイ・オアフ島の私立伝統校プナホウスクール・公立小学校ミリラニ・ウカ小学校への訪問と現地児童との交流等を継続して実施しています。

四天王寺小学校では、限られた児童ではなく全員の児童を対象とした交流授業を積極的に展開し、全ての児童が海外に開かれた授業を経験し、国際社会に参画できる国際人としての資質を大切に育てています。

仏教を篤く信仰し、「和を以て貴しとなす」と説かれた聖徳太子は、遣隋使を派遣するなどグローバルな視野を備えたリーダーでもありました。聖徳太子の意志を受け継ぎ、様々な国、様々な考えや文化・価値観・人種等々、自分とは違う存在と協働してより良き社会を創造するその担い手となるにはコミュニケーション力が不可欠です。

そこで本校ではコミュニケーションツールとして英語力育成に力を入れています。

1年生から週当たり5時間の英語関連授業を設け、「聞く・読む・話す・書く」の4技能をバランスよく習得していくカリキュラムを編成しています。中でも英語と他の教科の内容を同時に学習するCLIL(クリル)学習を各学年で週2時間程度取り入れ、児童が英語を通して思考し、友だちと協働し、相互文化を高める力を育む環境づくりにも力を入れています。

さらに、定着度を図るために4年生と6年生でTOEFL Primaryを受検し、リーディング力とリスニング力の伸びを測り指導計画に反映しています。本校では6年生でCEFR A2到達を目標に英語カリキュラムを組み立てています。

また、身に付けたコミュニケーション力をアウトプット(発揮)する場として、ハワイ・台湾・スウェーデン・ケニアの小学生との交流授業や、スウェーデンのリンショーピン大学からインターン生を3週間受け入れての交流、さらには4年生でハワイ・オアフ島の私立伝統校プナホウスクール・公立小学校ミリラニ・ウカ小学校への訪問と現地児童との交流等を継続して実施しています。

四天王寺小学校では、限られた児童ではなく全員の児童を対象とした交流授業を積極的に展開し、全ての児童が海外に開かれた授業を経験し、国際社会に参画できる国際人としての資質を大切に育てています。

19時まで校内で安心して過ごせるアフタースクール

本校では、放課後も子どもたちが安心して過ごせる環境として、19時まで学校内で過ごせる「アフタースクール」を用意しています。

運営は本校教員が担い、外部から招いた専門家による多彩な学びの講座を提供しています。例えば、ダンス講座はかつて有名シンガーのバックダンサーを務めた講師、そろばんも実際に教室をされている先生にお越しいただいています。日能研と連携した読解力講座は、これからの受験学力に必要な読解力を育て磨く、とても人気のある講座になっています。

運営を外部業者に任せるのではなく、本校教員が主導することで、子どもや保護者のニーズにより即した講座を用意できているのではないかと思います。2025年度からは「天然芝のグラウンドを活用して思いっきり運動をさせてあげたい」という保護者・教員の熱い思いのもと、サッカー教室と陸上教室を新たに開講しました。

講座が終わった下校時も、電車・バスで帰宅する子どもたちは教員が近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで送り届けています。お迎えの場合は、学校で19時までお預かりしています。もちろん、自家用車等でお迎えの場合は本校の送迎専用駐車場をご利用いただけます。

運営は本校教員が担い、外部から招いた専門家による多彩な学びの講座を提供しています。例えば、ダンス講座はかつて有名シンガーのバックダンサーを務めた講師、そろばんも実際に教室をされている先生にお越しいただいています。日能研と連携した読解力講座は、これからの受験学力に必要な読解力を育て磨く、とても人気のある講座になっています。

運営を外部業者に任せるのではなく、本校教員が主導することで、子どもや保護者のニーズにより即した講座を用意できているのではないかと思います。2025年度からは「天然芝のグラウンドを活用して思いっきり運動をさせてあげたい」という保護者・教員の熱い思いのもと、サッカー教室と陸上教室を新たに開講しました。

講座が終わった下校時も、電車・バスで帰宅する子どもたちは教員が近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで送り届けています。お迎えの場合は、学校で19時までお預かりしています。もちろん、自家用車等でお迎えの場合は本校の送迎専用駐車場をご利用いただけます。

人をいつくしむ心を育てる『ともいき活動』

人として、ただ学力が高ければよい訳ではありません。高い学力は、他者の個性を尊重しつつ調和できる「和の精神(こころ)」、自分を磨くことで人に貢献する「利他の精神(こころ)」に根差してこそ意味がある、と本校では考えています。

それらの精神(こころ)の育みにつながっているのが、縦割りの『ともいき活動』です。

ともいき活動では、1年生から6年生まで各学年2人ずつ、計12人で構成された縦割り班で、1年間さまざまな活動をします。例えば、毎週金曜日の児童集会では、6年生が「低学年の子が喜ぶことは何か」を考え、縦割り班で一緒に遊んだり、班同士がゲームで競い合ったりします。

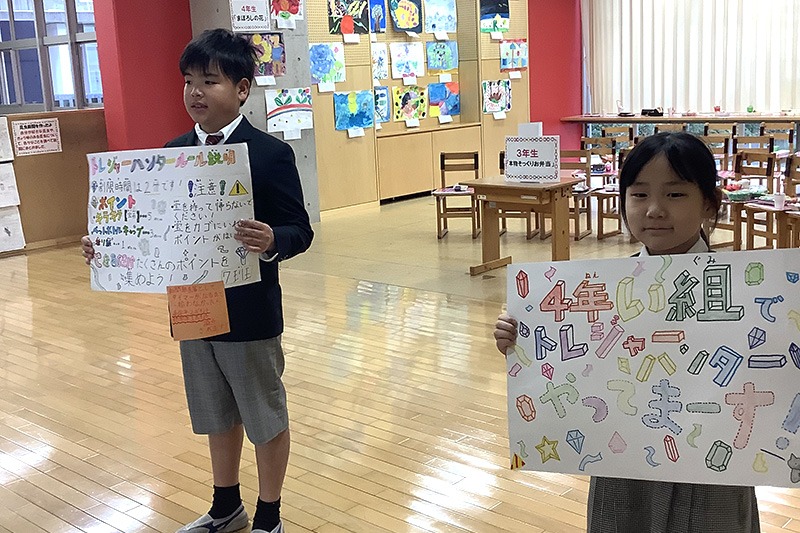

そして11月には、この活動の集大成として保護者の方や卒業生を招いて『たいし子どもまつり』を開催。班ごとに教室を使って、ボーリングゲームやクイズ大会など、来場者が楽しめる催し物を企画・運営します。

その内容を考え、皆に役割を割り振るのは6年生の役目。特に大切にしているのは、1年生にも必ず仕事を任せることです。1年生への指導も、まずは6年生が行い、必要があれば5年生が6年生を手伝います。

それらの精神(こころ)の育みにつながっているのが、縦割りの『ともいき活動』です。

ともいき活動では、1年生から6年生まで各学年2人ずつ、計12人で構成された縦割り班で、1年間さまざまな活動をします。例えば、毎週金曜日の児童集会では、6年生が「低学年の子が喜ぶことは何か」を考え、縦割り班で一緒に遊んだり、班同士がゲームで競い合ったりします。

そして11月には、この活動の集大成として保護者の方や卒業生を招いて『たいし子どもまつり』を開催。班ごとに教室を使って、ボーリングゲームやクイズ大会など、来場者が楽しめる催し物を企画・運営します。

その内容を考え、皆に役割を割り振るのは6年生の役目。特に大切にしているのは、1年生にも必ず仕事を任せることです。1年生への指導も、まずは6年生が行い、必要があれば5年生が6年生を手伝います。

このように上級生に優しく接してもらう経験を通じて、下級生の心には「大きくなったら、ああいうお兄ちゃん・お姉ちゃんになりたい」という思いが芽生えます。

特に1年生は、給食の準備などで日常的に6年生に助けてもらうので、自然と深い絆が生まれます。ある保護者から「班のお兄ちゃん・お姉ちゃんが乗っている電車に自分も乗る」と言って、自分から朝起きるようになったと嬉しいお声もいただきました。

そして、私たちは上級生には「下級生にしっかりと背中を見せなさい」と伝えています。

どれだけ教員が「危ないことはしてはいけない」と言っても、上級生が危ないことをしていれば、下級生は真似をしてしまいます。下級生の手本となるように振る舞うことが背中を見せるということだ、と伝えると、上級生も分かってくれるんですね。これも、自分たちも上級生に学校まで手を繋いできてもらったり、ケガをした時は保健室に連れて行ってもらったりした経験があるからこそ。

人と共に生きていく上で「誰にどういうところに配慮すべきか」を日々考えることで、子どもたちは少しずつ成長していきます。

困っている人、弱っている人、助けを求めている人に、しっかり寄り添える人になってほしい。“寄り添わなくてはいけない”ではなく、“寄り添いたい”と思える子になってほしい。そのための教育を、私たちはこれからも丁寧に行っていきます。

特に1年生は、給食の準備などで日常的に6年生に助けてもらうので、自然と深い絆が生まれます。ある保護者から「班のお兄ちゃん・お姉ちゃんが乗っている電車に自分も乗る」と言って、自分から朝起きるようになったと嬉しいお声もいただきました。

そして、私たちは上級生には「下級生にしっかりと背中を見せなさい」と伝えています。

どれだけ教員が「危ないことはしてはいけない」と言っても、上級生が危ないことをしていれば、下級生は真似をしてしまいます。下級生の手本となるように振る舞うことが背中を見せるということだ、と伝えると、上級生も分かってくれるんですね。これも、自分たちも上級生に学校まで手を繋いできてもらったり、ケガをした時は保健室に連れて行ってもらったりした経験があるからこそ。

人と共に生きていく上で「誰にどういうところに配慮すべきか」を日々考えることで、子どもたちは少しずつ成長していきます。

困っている人、弱っている人、助けを求めている人に、しっかり寄り添える人になってほしい。“寄り添わなくてはいけない”ではなく、“寄り添いたい”と思える子になってほしい。そのための教育を、私たちはこれからも丁寧に行っていきます。

学校と保護者の信頼関係も良質な教育に必要

本校はスクールミッションに「良質な教育を通して、高い知識・技能を身に付け、社会に貢献できる人材を育成します」と掲げています。では、その「良質な教育」には何が必要でしょうか?

まずは学習環境。ICT環境で言えば、本校はすべての児童が同時にネットワークに接続できるWi-Fi環境を整えています。運動場の端でも、安定してインターネットが使えます。図書館には1万2千冊の蔵書があり、子どもたちの「調べたい」「考えたい」「教えてほしい」という気持ちに、いつでも応えらえる環境を用意しています。

授業も、体育・図工・家庭科などの専門性が求められる教科には、十分な空間を確保した(理科室・図工室等の)特別教室を完備し、専科教員が担当する環境が整っています。専門性の高い授業を受けられることはもちろん、担任の教員にとってもメリットがあります。それは、担任の授業時間数が抑えられる分、一人ひとりの子どもに寄り添える時間が増えるということ。本校では、担任が毎日すべての連絡帳に目を通し、コメントを記入します。小さなやりとりの積み重ねを通じ、情報を共有することで保護者の方との信頼関係を築き、それが「良質な教育」を支えています。保護者と教員の間に隙間をつくることなく、同じ目線に立って子どもの育ちに向き合うことが、本当の意味での「子どもに寄り添う」ということだと考えています。

まずは学習環境。ICT環境で言えば、本校はすべての児童が同時にネットワークに接続できるWi-Fi環境を整えています。運動場の端でも、安定してインターネットが使えます。図書館には1万2千冊の蔵書があり、子どもたちの「調べたい」「考えたい」「教えてほしい」という気持ちに、いつでも応えらえる環境を用意しています。

授業も、体育・図工・家庭科などの専門性が求められる教科には、十分な空間を確保した(理科室・図工室等の)特別教室を完備し、専科教員が担当する環境が整っています。専門性の高い授業を受けられることはもちろん、担任の教員にとってもメリットがあります。それは、担任の授業時間数が抑えられる分、一人ひとりの子どもに寄り添える時間が増えるということ。本校では、担任が毎日すべての連絡帳に目を通し、コメントを記入します。小さなやりとりの積み重ねを通じ、情報を共有することで保護者の方との信頼関係を築き、それが「良質な教育」を支えています。保護者と教員の間に隙間をつくることなく、同じ目線に立って子どもの育ちに向き合うことが、本当の意味での「子どもに寄り添う」ということだと考えています。

取材を終えて

同校の職員室・校長室はガラス張りで、廊下から先生方の姿がよく見えます。取材時も、花山校長がいることに気づいた児童が手を振っていました。

その姿からは、子どもたちが先生方を信頼し、安心して学校生活を過ごしている様子が伝わってきました。

同校は聖徳太子が西暦593年に創建された四天王寺敬田院を淵源とする長い歴史を有する一方、開校からは17年とまだ若い学校ですが、花山校長は学校のセールスポイントを「子どもの育ちと保護者の思いに寄り添う姿勢」と語ります。

心の育ちに根ざした学力の樹をすくすくと育てるプロセスの中で“どう生きるか”を丁寧に諭す同校の教育に、今の時代に求められる「学校の在り方」のヒントが詰まっていると感じる取材でした。

その姿からは、子どもたちが先生方を信頼し、安心して学校生活を過ごしている様子が伝わってきました。

同校は聖徳太子が西暦593年に創建された四天王寺敬田院を淵源とする長い歴史を有する一方、開校からは17年とまだ若い学校ですが、花山校長は学校のセールスポイントを「子どもの育ちと保護者の思いに寄り添う姿勢」と語ります。

心の育ちに根ざした学力の樹をすくすくと育てるプロセスの中で“どう生きるか”を丁寧に諭す同校の教育に、今の時代に求められる「学校の在り方」のヒントが詰まっていると感じる取材でした。