西武学園文理小学校

自分の人生に主体性を持って行動する“主人公教育”を実践

2025年4月、西武学園文理中学・高等学校の校長を務めるマルケス ペドロ先生が小学校の校長に就任しました。授業方法の見直しや教員の働き方改革、バイリンガルスクール化に向けた取り組みなど大胆かつスピード感のある改革で注目を集めています。

次世代を生きる子どもたちにいま何が必要か、副校長の川村明子先生が取り組むSEL(Social Emotional Learning)についてもお話を伺いました。

西武学園文理小学校 校長 マルケス ペドロ先生のお話

西武学園文理小学校 副校長 川村明子先生のお話

次世代を生きる子どもたちにいま何が必要か、副校長の川村明子先生が取り組むSEL(Social Emotional Learning)についてもお話を伺いました。

西武学園文理小学校 校長 マルケス ペドロ先生のお話

- 中学・高校に続き、小学校の改革に取り組むマルケス先生

- エリートの意味を問い直し、次世代に必要な教育を

- クラスや学年の垣根を越えて多くの人と関わるガチ・プロジェクト

- 海外大学への進学も可能にするバイリンガルスクール化

- 学校の教職員全員で改革に取り組む一体感

- 失敗しても良いから勇気を持って挑戦してみることが大事

西武学園文理小学校 副校長 川村明子先生のお話

西武学園文理小学校 校長 マルケス ペドロ先生のお話

中学・高校に続き、小学校の改革に取り組むマルケス ペドロ先生

2023年4月に中学・高校の校長になりました。それから2年間、学校改革や働き方改革、校長改革などいろんな改革に取り組んできました。校長改革というのは校長というポジションの概念を見直して新しい校長の役割をみずから考え実践するものです。

日本の校長は管理職というイメージが強く、校長室で書類に目を通したり何かトラブルがあった時に責任を負ったりする立場のように思っていました。でもそれでは課題は山積みのまま、何も変わらないんですね。そこで私は会社の社長のようにネットワークづくりや資金調達、マーケティングなど経営を任された組織のトップにふさわしい活動を日々行っています。

先日、上海にある学校を視察してきました。後ほどお話しますが、視察した10校すべてにメンタルヘルスルームがありました。子どもたちの精神的なサポートをする必要性を感じています。そこで校長室を無くして子どもたちのために使おうと現在、とりかかっているところです。これも校長改革のひとつですね。

日本の校長は管理職というイメージが強く、校長室で書類に目を通したり何かトラブルがあった時に責任を負ったりする立場のように思っていました。でもそれでは課題は山積みのまま、何も変わらないんですね。そこで私は会社の社長のようにネットワークづくりや資金調達、マーケティングなど経営を任された組織のトップにふさわしい活動を日々行っています。

先日、上海にある学校を視察してきました。後ほどお話しますが、視察した10校すべてにメンタルヘルスルームがありました。子どもたちの精神的なサポートをする必要性を感じています。そこで校長室を無くして子どもたちのために使おうと現在、とりかかっているところです。これも校長改革のひとつですね。

エリートの意味を問い直し、次世代に必要な教育を

小学校ではこれまでエリート教育を謳って教育活動を行ってきましたが、私はその“エリート”という言葉の意味を問い直したいと思います。エリートという言葉には会社で出世をするとか、組織のリーダー、社長になる、有名人になるといったイメージがあり、学歴や職種、地位によって人に優劣をつける差別用語のようにも聞こえます。

今の子どもたちに目を向けると、自己肯定感や自己効力感に関する調査などからもわかるように、自分に自信を持てない子どもたちがほとんどです。“エリート”という言葉を目にするだけで自分には無理だろうと挑戦する前から諦めてしまうんです。時代感覚や子どもたちの変化に合わせて学校も変わらなければと強く感じています。

私たちがいま目指しているのはエリート教育ではなくこれからの時代に必要な教育で、例えば一方通行の講義型授業ではなく、子どもたちが能動的に学ぶアクティブラーニングに取り組んでいます。アクティブラーニングに取り組んでいる学校は他にも数多くありますが、注目してもらいたいのは副校長の川村先生が中心になって取り組んでいるSEL(Social Emotional Learning)、つまり心の教育です。

デジタル社会になって生活が便利になる一方、人間関係を築くのが以前よりも難しくなっているように思います。それは子どもたちも同じで人間関係で悩んだり苦しんだりしている子どもが多くいます。そこで本校では人間関係をきちんと築くことができるような心が育つ教育をしようと考えています。

今の子どもたちに目を向けると、自己肯定感や自己効力感に関する調査などからもわかるように、自分に自信を持てない子どもたちがほとんどです。“エリート”という言葉を目にするだけで自分には無理だろうと挑戦する前から諦めてしまうんです。時代感覚や子どもたちの変化に合わせて学校も変わらなければと強く感じています。

私たちがいま目指しているのはエリート教育ではなくこれからの時代に必要な教育で、例えば一方通行の講義型授業ではなく、子どもたちが能動的に学ぶアクティブラーニングに取り組んでいます。アクティブラーニングに取り組んでいる学校は他にも数多くありますが、注目してもらいたいのは副校長の川村先生が中心になって取り組んでいるSEL(Social Emotional Learning)、つまり心の教育です。

デジタル社会になって生活が便利になる一方、人間関係を築くのが以前よりも難しくなっているように思います。それは子どもたちも同じで人間関係で悩んだり苦しんだりしている子どもが多くいます。そこで本校では人間関係をきちんと築くことができるような心が育つ教育をしようと考えています。

クラスや学年の垣根を越えて多くの人と関わるガチ・プロジェクト

2024年に中高でスタートしたガチ・プロジェクトも心の教育において大事な取り組みのひとつです。「ガチ」つまり本気で取り組むという意味で、それぞれの分野で活躍するプロと関わりながら生徒たちが主体になって自分たちのアイデアをカタチにしていきます。

例えば制服のデザインを生徒みずから考えたり、学校のHPやパンフレット制作など広報にも生徒たちのアイデアが盛り込まれています。10月に行ったハロウィンイベントもガチ・プロジェクトのひとつです。狭山市の職員や地元企業の方と一緒になって市民のためのお祭りを企画しました。

普段の授業とは異なり、クラスや学年の垣根を越えていろんな人と協力しながらプロジェクトを進めるため、議論して言い合いになる時もあるだろうし、失敗したりストレスがかかったりする場面もあったと思います。ガチ・プロジェクトを通していろんな人間関係を学ぶ良い経験になるため、来年度から小学校でもガチ・プロジェクトに取り組みたいと考えています。

例えば制服のデザインを生徒みずから考えたり、学校のHPやパンフレット制作など広報にも生徒たちのアイデアが盛り込まれています。10月に行ったハロウィンイベントもガチ・プロジェクトのひとつです。狭山市の職員や地元企業の方と一緒になって市民のためのお祭りを企画しました。

普段の授業とは異なり、クラスや学年の垣根を越えていろんな人と協力しながらプロジェクトを進めるため、議論して言い合いになる時もあるだろうし、失敗したりストレスがかかったりする場面もあったと思います。ガチ・プロジェクトを通していろんな人間関係を学ぶ良い経験になるため、来年度から小学校でもガチ・プロジェクトに取り組みたいと考えています。

海外大学への進学も可能にするバイリンガルスクール化

次に、すべての授業を日本語でも英語でも行うバイリンガルスクールにしたいと考えています。インターナショナルスクールとの違いは、アイデンティティやカルチャーの部分ですね。これまで通り日本の文化や伝統を大切にしつつ、日本のために活躍できる人材、また世界に発信し、世界でも活躍できる人材の育成を目指します。

本校には英語を母語とする国際的な背景をもつ子どもは少ないため、あくまで日本人を対象にしたバイリンガルスクールです。

一部の教科を除き日本語と英語の2つの言語で授業を行うため、英語に触れる機会も多くネイティブレベルの英語力が身につきます。将来の進路選択において、海外大学への進学やグローバルな舞台で活躍できる人材の育成に努めます。

英語力に関するひとつの目安として小学校卒業時点で英検3級の取得を目指していますが、小学校入学時点では英語のレベルは問いません。入学した後に育てるためゼロからのスタートで良いと思います。

2026年度には中学校にバイリンガルクラスを設置します。小学校6年間と中高の6年間を合わせて12年間しっかりと日本語と英語で学ぶことで、目指す人材が育成できると考えています。

本校には英語を母語とする国際的な背景をもつ子どもは少ないため、あくまで日本人を対象にしたバイリンガルスクールです。

一部の教科を除き日本語と英語の2つの言語で授業を行うため、英語に触れる機会も多くネイティブレベルの英語力が身につきます。将来の進路選択において、海外大学への進学やグローバルな舞台で活躍できる人材の育成に努めます。

英語力に関するひとつの目安として小学校卒業時点で英検3級の取得を目指していますが、小学校入学時点では英語のレベルは問いません。入学した後に育てるためゼロからのスタートで良いと思います。

2026年度には中学校にバイリンガルクラスを設置します。小学校6年間と中高の6年間を合わせて12年間しっかりと日本語と英語で学ぶことで、目指す人材が育成できると考えています。

学校の教職員全員で改革に取り組む一体感

バイリンガルスクール化に向けてすでに動き出していますが、カリキュラムづくりや人員配置など来年度からスタートできるかということは今日の時点ではお答えできません。ただひとつの試みとして中学校のALTを小学校に配置しました。その先生の役割は授業ではなく、事務職員も含めた学校の教職員全員と1対1の英会話をすることです。

「何が好き?」「どこに行くの?」など基本的な日常会話で、アクセントも文法も完璧じゃなくて良いんです。まずは英語でおしゃべりを楽しみながら、バイリンガルスクール化に向けた機運を高めているところです。

もうひとつは2人の先生が1つの授業を受け持つ授業方法の改革です。音楽や図工、体育、情報の授業ですでにやっているようなALTが参加するイマージョン教育とも異なります。バイリンガル教育が進んでいるシンガポールでは英語と母語を交互に入れ替えて授業を行っているそうです。例えば1人は日本語で授業を行い、もう1人は英語でグループワークのサポートや個別の指導に入ります。日本語で伝えた授業内容を同時に英語でも伝えることにより英語力が身につくというものです。

また、次の授業では英語の先生がメインになってもう1人の先生は日本語でサポートを行うというように、全体の授業数は増やさず、ひとつの授業を日本語と英語半々で行うようなイメージです。この2人1組のペアによるティーム・ティーチングが今後の課題ですね。おたがいに授業内容を理解していないとサポート側にまわることもできないため、ペアで授業を行うという新しいカリキュラムづくりが始まります。

「何が好き?」「どこに行くの?」など基本的な日常会話で、アクセントも文法も完璧じゃなくて良いんです。まずは英語でおしゃべりを楽しみながら、バイリンガルスクール化に向けた機運を高めているところです。

もうひとつは2人の先生が1つの授業を受け持つ授業方法の改革です。音楽や図工、体育、情報の授業ですでにやっているようなALTが参加するイマージョン教育とも異なります。バイリンガル教育が進んでいるシンガポールでは英語と母語を交互に入れ替えて授業を行っているそうです。例えば1人は日本語で授業を行い、もう1人は英語でグループワークのサポートや個別の指導に入ります。日本語で伝えた授業内容を同時に英語でも伝えることにより英語力が身につくというものです。

また、次の授業では英語の先生がメインになってもう1人の先生は日本語でサポートを行うというように、全体の授業数は増やさず、ひとつの授業を日本語と英語半々で行うようなイメージです。この2人1組のペアによるティーム・ティーチングが今後の課題ですね。おたがいに授業内容を理解していないとサポート側にまわることもできないため、ペアで授業を行うという新しいカリキュラムづくりが始まります。

失敗しても良いから勇気を持って挑戦してみることが大事

授業にAIを取り入れることによって学習をもっと効率的にできるようにしたいと考えています。私自身15年近く授業で生徒プロジェクトをやってきましたが、特にグループワークに関しては先生ひとりで生徒全員を見ることになるため、本当の意味での学びの個別化には限界がありました。

それがAIを取り入れることによって学びの個別化が可能になります。生身の先生は同時にいろんな生徒と話すことはできないけど、AIを使えば同時に30人の質問に対して一人ひとり答えを導き出すことができるようになります。先生プラスAIという授業をやってみたいと思います。

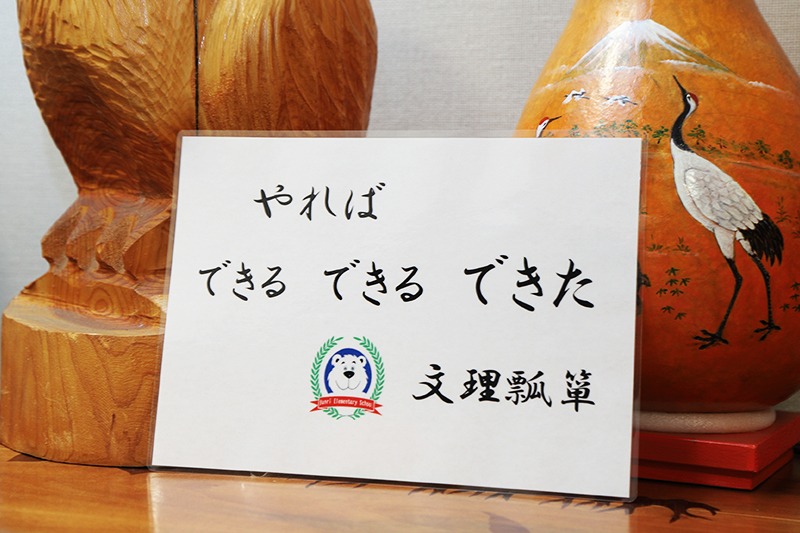

最後に創立者の教育理念で紹介したい詩があります。「やれば できる できる できた」。失敗しても良いからまずはやってみること。やってみて、失敗して、それでもやってみて、気がついたらできちゃったという素晴らしい詩ですね。失敗しても良いから勇気を持って挑戦してみる、本校はそれを応援する学校です。

それがAIを取り入れることによって学びの個別化が可能になります。生身の先生は同時にいろんな生徒と話すことはできないけど、AIを使えば同時に30人の質問に対して一人ひとり答えを導き出すことができるようになります。先生プラスAIという授業をやってみたいと思います。

最後に創立者の教育理念で紹介したい詩があります。「やれば できる できる できた」。失敗しても良いからまずはやってみること。やってみて、失敗して、それでもやってみて、気がついたらできちゃったという素晴らしい詩ですね。失敗しても良いから勇気を持って挑戦してみる、本校はそれを応援する学校です。

西武学園文理小学校 副校長 川村明子先生のお話

「何のために学ぶのか?」という問いに対するSEL

日本でSEL(Social Emotional Learning)を導入している学校は少なく、あまり馴染みのない言葉かも知れません。海外に目を向けると世界標準となっている教育アプローチで、現代に生きる子どもたちが直面する「何のために学ぶのか?」という問いに応える、学びに向かう力つまり動機づけを育むものです。

本校に通う子どもたちを見ていても感じますが、宿題や日々の課題など先生に指示されたことはやるけれど、みずからやりたいと思ってやっているかと言えば、おそらくそうとは言いきれません。

いわゆるアクティブラーニングも本来は子どもたちの「やりたい」や「知りたい」の気持ちが土台にあることが理想で、先ほどの「やれば できる できる できた」というところまで到達するために大切になってくるのがこのSELであると考えています。

本校に通う子どもたちを見ていても感じますが、宿題や日々の課題など先生に指示されたことはやるけれど、みずからやりたいと思ってやっているかと言えば、おそらくそうとは言いきれません。

いわゆるアクティブラーニングも本来は子どもたちの「やりたい」や「知りたい」の気持ちが土台にあることが理想で、先ほどの「やれば できる できる できた」というところまで到達するために大切になってくるのがこのSELであると考えています。

子どもたちの学びに向かう土台づくりからアプローチ

SELでは具体的に5つの力、「自己認識」「自己管理」「関係性構築」「社会認識」「責任ある意思決定」を育むとされており、物事の捉え方やその背景にあるニーズ、自分の感情は何を表しているのかを考えてみたり、感情のコントロールの仕方や他者とどう関係性を築くかを具体的に検討してみたり、その内容は実践的で多岐にわたります。

また、意思決定が自分の学びに対する目的意識だったり生きがいのようなものにつながっていくことで、学ぶことが楽しいと自然に感じられるようになります。そして、結果としてまわりの人たちと互いに良い影響を与え合い、社会に貢献する、社会と繋がっていくその土台になるものとされています。

簡単に言ってしまうと、学校生活で不安を抱えていたり、友達や家族との間に問題があったりすると、学習にも影響が出てしまうということです。手応えのある学びを進めていくためには心と体のサポートが大切で、社会性を育んだり、感情をコントロールしたりする方法を具体的に学ぶことが今の学校には求められています。

ですから、先生たちが普段からSELの重要性を認識することが大切です。声のかけ方ひとつで子どもとのやりとりもそうですし、教員同士のやりとりも変わります。

教科学習もガチ・プロジェクトのような新しい取り組みも、SELの考え方が醸成されることによって、その内容や質は必ず高まっていくと考えています。SELのマインドがなければ手段が目的のようになってしまい、受験が目的で勉強をするのか、学びたいことがあるから受験するのかと言ったことも含め、より深い学びに向かうよう土台づくりからきちんとアプローチしていきたいという思いです。

また、意思決定が自分の学びに対する目的意識だったり生きがいのようなものにつながっていくことで、学ぶことが楽しいと自然に感じられるようになります。そして、結果としてまわりの人たちと互いに良い影響を与え合い、社会に貢献する、社会と繋がっていくその土台になるものとされています。

簡単に言ってしまうと、学校生活で不安を抱えていたり、友達や家族との間に問題があったりすると、学習にも影響が出てしまうということです。手応えのある学びを進めていくためには心と体のサポートが大切で、社会性を育んだり、感情をコントロールしたりする方法を具体的に学ぶことが今の学校には求められています。

ですから、先生たちが普段からSELの重要性を認識することが大切です。声のかけ方ひとつで子どもとのやりとりもそうですし、教員同士のやりとりも変わります。

教科学習もガチ・プロジェクトのような新しい取り組みも、SELの考え方が醸成されることによって、その内容や質は必ず高まっていくと考えています。SELのマインドがなければ手段が目的のようになってしまい、受験が目的で勉強をするのか、学びたいことがあるから受験するのかと言ったことも含め、より深い学びに向かうよう土台づくりからきちんとアプローチしていきたいという思いです。

自分の気持ちを落ち着かせることができるメンタルヘルスルーム

校長先生からもお話のあったメンタルヘルスルームとは、学校によってカーミングルームやカームダウンルームなど呼び方はいろいろとありまして、カウンセラーの先生がいる部屋とも違い、子どもたちが心を落ちつかせてリラックスできる場所のことを指しています。

SELの「自己管理」ともつながってくることですが、気持ちが昂ってしまってコントロールが効かなくなってしまった時などに、ちょっと横になって自分の気持ちを落ち着かせるところまで持っていける休憩所みたいな場所が学校には必要だと思います。

SELの「自己管理」ともつながってくることですが、気持ちが昂ってしまってコントロールが効かなくなってしまった時などに、ちょっと横になって自分の気持ちを落ち着かせるところまで持っていける休憩所みたいな場所が学校には必要だと思います。

教員にとって大切なマインドセットUDL

もうひとつお話ししたいのは学びのユニバーサルデザイン(UDL:Universal Design for Learning)についてです。校長がお話しした学校改革やバイリンガルスクール化に向けた2人1組のティーム・ティーチング、AIの導入など、そのすべてに関わってくるのがUDLの教育アプローチです。

どうしても私たちは教育の手法にばかり目がいってしまいますが、大事なのは教育の専門家として教員がどのようなマインドセットで教育活動に関わっていくかという部分です。コロナ禍で急速にICTが普及した時もパソコンに不慣れな先生方からいろんな声があがったと思います。一見難しそうに見えたり感じたりすることも、UDLの考え方が身についていれば教員自身も「やれば できる できる できた」のように成長し続けられると思います。

私たちが目指しているのは学びの中心は子どもたちであり、学校はそれを支える場所だということです。

どうしても私たちは教育の手法にばかり目がいってしまいますが、大事なのは教育の専門家として教員がどのようなマインドセットで教育活動に関わっていくかという部分です。コロナ禍で急速にICTが普及した時もパソコンに不慣れな先生方からいろんな声があがったと思います。一見難しそうに見えたり感じたりすることも、UDLの考え方が身についていれば教員自身も「やれば できる できる できた」のように成長し続けられると思います。

私たちが目指しているのは学びの中心は子どもたちであり、学校はそれを支える場所だということです。

子どもたちが学びの“主人公”になれるような教育をしたい

中学・高校のパンフレットをご覧いただくと、校長先生は“エリート”という言葉ではなく“主人公”という言葉で目指す生徒像を表現しています。私も前任校で子どもたちが学びの主人公になれるような教育をしようとずっと考えていたので、子どもたちのやりたいことにどれだけ寄り添えるか、やりたいことを実現できるように何が必要かガイドしていくのが私たちの役割だと思っています。

あらかじめ決められたレールに乗っかって、先生に言われたことをやれば良いというのでなく、自分で主体的にやりたいことに挑戦できる学校にしたいと思います。

余談ですが、ある自治体の事例で、先生たちは「やりなさい」と「やってはいけない」ばかり言って、私たちの「やりたい」ことを聞いてくれないと子どもたちから意見が上がったそうです。

本校は子どもたちの「やりたい」に耳を傾ける教育、自分の人生に主体性を持って行動する“主人公教育”を実践したいと考えています。

あらかじめ決められたレールに乗っかって、先生に言われたことをやれば良いというのでなく、自分で主体的にやりたいことに挑戦できる学校にしたいと思います。

余談ですが、ある自治体の事例で、先生たちは「やりなさい」と「やってはいけない」ばかり言って、私たちの「やりたい」ことを聞いてくれないと子どもたちから意見が上がったそうです。

本校は子どもたちの「やりたい」に耳を傾ける教育、自分の人生に主体性を持って行動する“主人公教育”を実践したいと考えています。

編集後記

校長先生がみずからを会社の社長と表現する通り、決断と実行のスピード感が早いのはもちろん情熱をもって語るその姿勢は魅力的で、学校が変わろうとするその変化を肌で感じた取材でした。副校長の川村先生も探究学習の実践者として知られ、次世代を生きる子どもたちのために何ができるか変化を厭わず追求し続ける姿勢に同校のさらなる魅力を感じました。